2002年W杯決勝戦会場である日産スタジアムのピッチ。

普段はなかなか一般の方に使っていただくことはできないのですが、9/12・13日に『ちょっと大人のサッカーフェスティバル』を開催し、スタジアムの芝生でのプレーを体験してもらいました。

ちょうど予定していたコンサートが中止となり、ポッカリとスケジュールが空いたため実現しました。

今回のイベントは、40歳以上の【ちょっと大人】な方たちの生涯サッカー支援が目的で、 3つのコンセプトをもって開催しました。

(1)プレーする前に芝生(スポーツターフ)についての話を聞いてもらう。

スタジアムでどのように芝生が管理されているか、体験する前に知識として知ってもらいたい。

(2)いつまでもサッカーを続けられる体ケアのストレッチを体験してもらう。

効率よくW?UPができ、翌日に疲労を残さないストレッチを学んで、ずっとサッカーを楽しんでもらいたい。

(3)スタジアムの芝生を思いっきり体験してもらう。

選手の目線や芝生の感触、スタジアムの広さを体験してもらいたい。

実際に参加した方からも

『何度も開催して欲しい。』

『スポーツターフの話がとても興味深く、子どもたちにもきかせてあげたい。』

『体ケアのことについてもっと知りたい!』

『憧れのスタジアム、初めての芝生でのサッカー、意外と硬いと感じ、よりサッカーの世界の奥深さを知った。』

『観客席が見えて、選手の気持ちがわかった。』

などなどのうれしい感想をいただきました。

今回は短い募集期間であったにも関わらず、多くのチームにお申し込みいただき、ありがとうございました。

今後も芝生のコンディションが許す限りこのようなイベントを開催していきたいと思います。

日産スタジアムからの発信情報、要チェックです。

★写真 クワモドキです。オオブタクサと言った方が分かるでしょうか

撮影日時: 平成21年9月14日

場 所: 北側園地植栽地

気温も下がり、北側園地の空も高く、吹く風も心地よい季節になりました。その空に背 を高く伸ばしている草があります。クワモドキです。キク科ブタクサ属の一年草でオオブ タクサの別名を持っています。

ブタクサと言えば皆さんよくご存知の花粉症を起こす風媒花の植物です。春のスギ花粉 と並んで嫌われています。北米原産の帰化植物で日本に入ってきたのは戦前と言われてい ますから意外と旧いのです。でも、花粉症が皆の話題になったのは今から20年くらい前 ではなかったでしょうか。ブタクサは背丈1mから1.5mくらいのヨモギに似た植物で 一時は空地や耕作放棄地に繁茂していましたが、今はあまり見かけなくなりました。その 代わり勢力を広げてきたのがクワモドキ(別名オオブタクサ)です。こちらは、戦後に入 ってきたそうですが、背丈は3mにもなる大型の植物です。葉の形が桑の葉に似ているの が名の由来です。ブタクサが減りオオブタクサが増える、外来種にも栄枯盛衰? 流行り 廃りがあるのでしょうか。背が高いだけ遠くまで花粉を飛ばすことが出来るので繁殖には 有利と言えば有利ですが、花粉症の人には迷惑です。早速草刈を行いました。

★写真 ヤブツルアズキです。アズキの原種です。

撮影日時: 平成21年9月7日

場 所: 北側園地減勢池側植栽地

ツルマメの藪の中に黄色い花が咲いています。ツルマメの花は紫色ですから別種である のは分かりますが、花も大きく目に付きます。

ヤブツルアズキ(マメ科ササゲ属)一年草です。アズキ(小豆)のご先祖様です。セイ タカアワダチソウやオギの茎に巻きついて蔓を伸ばしています。

ヤブツルアズキに良く似たものにノアズキ(マメ科ノアズキ属)があります。両者良く似ていますが葉と莢(さや)の形で違いが分かります。ノアズキ(野小豆)の葉は菱形でクズの葉に似ています。クズは気温が上がると葉を直立させ強い日差しを避ける性質を持っていますが、ノアズキも同じような性質を持っておりヒメクズ(姫葛)と呼ばれることもあります。アズキの近縁種ですが、こちらの実は美味しくないそうです。

アズキはヤブツルアズキの改良種ですが、2000年前に中国東北部から渡来した時の姿はどんなだったのでしょうか。北側園地のヤブツルアズキに似ていたのか、畑で栽培されているアズキに似ていたのか? どちらにしても、あんな小さな実を今のアズキに改良した人間の英知、努力には頭が下がります。苦労に見合うだけの魅力がアズキにはあったと言う事でしょうか。

はじめまして、NPO法人Sports Safety Japan代表の佐保豊です。今回は9月12日(土)、13日(日)の両日に渡り開催された「ちょっと大人のサッカーフェスティバル」で、参加選手達のウォームアップを担当させて頂きました。

今回は試合の他に、グリーンキーパーの山口さんによる「スポーツターフ(スポーツ天然芝)」の解説や芝のメンテナンスについての講義が行われ、FIFA(国際サッカー連盟)から表彰されるほどの世界レベルのピッチがいかに作り上げられ、それをどのように維持されているかということなどをたくさん教えて頂きました。私自身も知らないことばかりで、このピッチを保つために我々の見えないところで、グリーンキーパーの方が色々なご苦労や努力をされているんだなあと、あらためて感心させられました。

|

|

試合前には、我々Sports Safety Japanによるウォームアップで、運動前に効果的といわれるアクティブストレッチを参加選手全員で行いました。皆さん、ストレッチと言えば「ゆっくりじっくり伸ばすもの」と思いがちですが、実は運動前に筋肉を伸ばし過ぎてしまうのも、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあるのをご存知でしたか。脱力状態で自分の体重や人に押してもらって、ゆっくり(10?20秒)筋肉をしっかり緩めるスタティック(静的)ストレッチに対して、自分の筋肉の力を使って短時間(?5秒)で伸ばしていくアクティブ(動的)ストレッチの方が、本来の筋肉の機能を失うことなく、柔軟性やウォームアップ効果も向上すると言うことで、現在トップアスリートの間でも運動前はアクティブ、運動後はスタティックと使い分けられています。今回は、そのアクティブストレッチの基本を、参加選手の皆さんと一緒に行い、実際に体験してもらいました。たった10分ほどのストレッチでしたが、終了後には私も含めて皆さん汗だく。効果を十分体験して頂けたことと思います。

|

|

Sports Safety Japanでは日産スタジアムと共同で、生涯スポーツ愛好家の方々に、「スポーツセーフティートレーニング」という講習会を開催しております。

http://www.nissan-stadium.jp/news/detail.php?id=id4a3aeceaca178

http://www.nissan-stadium.jp/blog/cat4/

今回のストレッチはもちろん、ご家庭で出来るトレーニングやセルフケアなど、大好きなスポーツを一分でも一秒でも長くプレーして頂くために役立つセミナーです。次回開催の折には、是非奮ってご参加ください。

今回は、参加された方々の真剣にボールを追いかける姿や満面の笑みでスタジアムを見上げる姿を見て、スポーツのすばらしさを再認識させられました。今回のイベントに関わらせて頂きまして、本当にありがとうございました。

★写真 ツルマメです。

撮影日時:平成21年9月7日

場 所:北側園地減勢池側植栽地

北側園地の園路沿いにクズと競うように繁茂しているツル植物があります。小さな紫色 の花を付けアシやセイタカアワダチソウを足場にテントを張るように伸びています。

ツルマメ(マメ科ダイズ属)の一年草です。

地味で目立たない存在ですが、これを改良したものがダイズ(大豆)だと知ったら驚か れるのではないでしょうか。

大豆は豆腐や醤油の原材料だけでなく、未熟果を茹でて食べる枝豆としてお馴染みです。

茹でたての熱いのをつまんで口に放り込み、冷たいビールを一気に喉に流し込む、夏の 暑さを忘れる最良の方法の一つですが、これは枝豆だから出来ることで、ツルマメではそうは行きません。つまむには小さすぎます。ツルマメの味は確かに大豆ですが、実は小さくて食卓に上るには永年の改良が必要だったのが実感できます。

近縁種にヤブマメというのがあり、こちらはソラマメの味がするそうですが、本当でしょうか。残念ながら私は食べたことはありませんが。

★ 写真 ウナギ(ウナギ目ウナギ科)です。

撮影日時: 平成21年8月27日

場 所: 北側園地投てき場上流側減勢池

ウナギです。

蛇ではありませんからご安心ください。

外来魚調査の定置網に入っていました。

網を引き上げたときには死んでいましたが、この池にはウナギもいるのです。

体長50cm位のウナギでした。大きくなると1mにもなるそうですから、まだ、

子供なのでしょう。

でも残念なことをしました。

ウナギは淡水魚の王様です。

食材としても人気があります。

鮎や鯉も欠かせませんが「土用の丑の日」の様な記念日は持っていません

(地域によってはあるかもしれませんが)。

土用の丑の日にウナギを食べる習慣は江戸時代に蘭学者?の平賀源内が

発案したとの説が有力です。

土用に「う」の字の付く食べ物を食べると夏バテしないとの民間伝承が

あり、それをヒントにこのような習慣を作ったのだそうです。

「う」ですから鰻ではなくても良かったようですが。

ウナギは馴染みの魚ですが、その生態は意外と分かっていません。

川と海を行き来するのは分かっていますが、どこで産卵し、どのようなルート

で日本まで来るのか? 最近の調査で産卵場所はかなり正確に特定されている

ようですが、なぜ、あんな遠くまで(マリアナ海溝付近)よく道に迷わないものですね。

このウナギも旅の途中だったのでしょうか。

?安全・安心の施設を目指して?

横浜市域をはじめ広範囲にわたる大規模地震による震災被害が発生したことを想定し、これに対応する日産スタジアム施設の保安と来場者の安全確保等を図るため、参集訓練を中心とした防災訓練を9月3日(木)日産スタジアムにて実施しました。

今回は、参集訓練、情報伝達訓練、消防用設備(屋内消火栓)の取り扱い、消火器の使用 法などを確認し、日産スタジアムスタッフ一同、貴重な体験となりました。

日産スタジアムでは毎年地震や火災を想定した避難誘導訓練を実施しており、今後もお客様の安全を最優先に考え、このような訓練をしていきます。

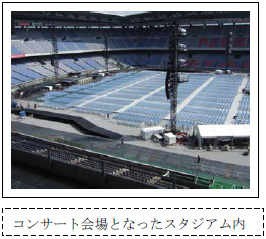

今回は、8月15日、16日の2日間に渡って開催された「GLAY」のコンサートで芝生がどうなって、その後どうなったかをご紹介します。

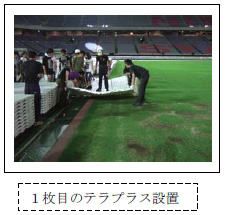

スタジアムでコンサートを開催する場合は、芝生の上に専用の芝生保護材「テラプラス」を敷いて芝生を護ります。

スタジアムでコンサートを開催する場合は、芝生の上に専用の芝生保護材「テラプラス」を敷いて芝生を護ります。

1m×1mの正方形が4枚連結されたものを全て人海戦術で約8000枚を敷き詰めます。

作業は夜中6?7時間かけて行われます。

テラプラスを敷き、折り畳みイスを置けば約18,000席のアリーナ席が完成です。

コンサートは2日間。テラプラスの設置時間は約60時間。長い時は70時間にも及び、この間芝生は太陽の光りを遮られます。

コンサートは2日間。テラプラスの設置時間は約60時間。長い時は70時間にも及び、この間芝生は太陽の光りを遮られます。

コンサート当日は、30℃を超える真夏日となり、テラプラス内の芝生は凡そ50℃を超える厳しい環境下で我慢の時を過ごしました。

当然、観客席ですからお客さんの体重も加わって芝生にとっては過酷な負荷がかかる状況となります。

さて、2日間で約150,000人のGLAYファンが熱狂した宴が終わり、その後直ちに舞台等の解体作業と共にアリーナ席となっていた芝生の上のテラプラスの撤去作業が始まりました。

芝生はどんなふうになっちゃったのでしょうか?毎年のように行われるコンサートですが、何回経験してもこの1枚目のテラプラスを剥がす瞬間はドキドキします。

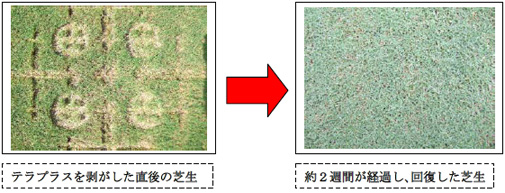

どうですか?コンサートの後の芝生はこんなふうになります。でも、手当してあげることで完全ではありませんが約2週間あれば回復します。コンサートで多くの方に喜んでもらいたいという思いもありますが、日産スタジアムの芝生はやはりサッカーを始めとするアスリート達が最高のパフォーマンスを演じられる夢の舞台として、常に最高の状態で提供できるように今後も大切に守っていきたいと思います。

日産スタジアムの投てき場では毎月最終日曜日にラクロス体験会が開催されています。

ラクロスというまだまだ知られていない新しいスポーツを身近に感じてもらいたいと「ラクロスパーク」と称したラクロス体験会を開催しています。

今回のラクロスパークは8月23日(日)に開催されました。

今回のラクロスパーク!非常に暑かったですね!!

炎天下の下でラクロスを思う存分楽しんでいただけましたか?

ラクロスは想像以上にハードなスポーツです。実際にやってみて想像以上の運動量に驚いた人もいたのでは?

ボールをキャッチして・パスして・シュートする、単純なスポーツですがクロスという道具を使うので思うようにいかないからおもしろい!

夢中になれるスポーツを皆さんも一度体験してみてください☆

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10:00?12:00 ラクロス体験会(どなたでも参加できます)

参加費 一人500円

道具は用意してありますので、動ける服装で着ていただければOKです。

次回はみなさんもぜひご一緒にラクロスを楽しみましょう☆

場所は日産スタジアム 投てき場です

10月には、横浜開港150周年記念横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル2009の一環として 「LACROSSE FUN EVENT 2009」を同会場にて開催します!

こちらは参加費無料とさせていただきます。

皆さんふるってご参加ください。

〔概要〕

初心者から楽しめるラクロス体験プログラム。ラクロスで使う“クロス”という道具の持ち方から、投げ方・取り方の基礎まで、老若男女を問わず初めてラクロスを行う人が楽しめる内容です。

〔時間〕 10時?12時

〔場所〕 日産スタジアム 投てき場

〔参加費用〕 無料

[参加方法] 事前申し込みをお願いします。

lacrosse_communications_japan@mail.goo.ne.jp までに

名前・性別・連絡先・人数を明記のうえ、送信してください。

※当日参加も受け付けます。

詳細・お問い合わせは、ラクロスパークのブログまで↓

http://blog.goo.ne.jp/lacrosse_communications_japan

ご参加お待ちしております☆