11月3日(木祝)に「舟からの自然観察会」が開催されました。このイベントは、新横浜公園市民活動支援事業として活動している「鶴見川舟運復活プロジェクト」と「新横浜町内会」の2団体が主催のコラボイベントです。

この日は朝からお天気に恵まれ、雲ひとつない爽やかな陽気での開催となりました。

今回は100名を越える方のご参加があったので、2チームに分かれて、早速観察会のスタートです。

こちらは舟からの観察会の様子です。今年で9年目となるこのイベントは、元々は物資の運輸に舟が使われていた鶴見川の伝統文化を継承することが一つの目的です。当時の舟を復元した「舟運丸」「たちばな」に乗って、普段は入れない場所から、普段は見られない景色を見るとても貴重な体験となりました。

船頭さんの合図にあわせて、みんな上手に舟をこぐことができていました。また、乗舟の順番を待っている間には、鶴見川の歴史や付近の地名の由来に関するお話もあり、子どもだけでなく、大人も興味津々で聴いていました。

船頭さんの合図にあわせて、みんな上手に舟をこぐことができていました。また、乗舟の順番を待っている間には、鶴見川の歴史や付近の地名の由来に関するお話もあり、子どもだけでなく、大人も興味津々で聴いていました。

こちらは、公園の自然観察の様子です。鶴見川流域ネットワーク(TRネット)さんのご協力の下、普段はなかなか聞けない花や鳥、虫に関するいろいろなお話を聞くことができました。ドングリ拾いの時間では、みんな夢中になってクヌギやコナラのドングリを拾い集めていました。

水辺で、これから飛来する冬鳥などのお話を聞いている時には、ちょうど舟の姿も見えました。

水辺で、これから飛来する冬鳥などのお話を聞いている時には、ちょうど舟の姿も見えました。

参加してくれた子どもたちからは、「舟に乗れて楽しかった」、「もう一度舟に乗りたい」という感想はもちろん、「いろいろな植物や虫が見られてよかった」、「どんぐり拾いが楽しかった」などの公園の自然に関する感想や、「舟で荷物を運ぶ昔の人の苦労が分かった」、「歴史のことをもっと知りたい」といった嬉しい感想もいただくことができました。

来年もぜひ多くの人に参加してほしいと思います。また、皆さんもぜひお散歩がてら、いろいろな自然を探しに新横浜公園に来てください。

観察日 : 2016年 10月20日(木)

場 所 : 園内水路周辺

生きもの: ニホンカナヘビ、トノサマバッタ、マダラスズ

記事作成: 横山大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

ここ最近、日に日に寒さが厳しくなってきました。今日は晴れてはいますが、生きものが見つかるか少し不安に思いながらも公園内を散策しました。

水路脇の大きな石の上をよく見ると、トカゲの仲間のニホンカナヘビが日向ぼっこ中でした。こちらに気がついて逃げ出してしまいましたが、寒いためか動きが鈍く、すぐに捕まえることができました。よくトカゲや、ヤモリと間違われますが、それらよりも長い尻尾が特徴です。名前の由来は詳しくは不明とされていますが、「可愛らしいヘビ」で「愛蛇(カナヘビ)」と呼んだという説があるらしいです。さて、カナヘビにも出会えたので、生き物が見つかる希望が少し湧いてきました。

ニホンカナヘビ

今度は園路の端っこ。茶色いトノサマバッタがこちらを見ていました。いつもは、すぐに飛んでどこかへ行ってしまうのですが、こちらも簡単に捕まえられました。久しぶりに手に持ってみましたが、さすが「殿様」。その迫力と重さにびっくりです。日本国外では、大量のトノサマバッタが畑から畑へ移動し、農作物を食い荒らす「飛蝗(ひこう)」という現象が起こることがあり、農家の方には好かれません。

トノサマバッタ

最後は、水路脇の枯れ草の下。めったに出会わない昆虫がいました。というのも、小さすぎて身近にいるけど気づかないからで、特段珍しいというわけではありません。その昆虫は、マダラスズです。体長10mm程度の小さなスズムシやコオロギの仲間です。植物の茂った場所の地面や、プランターの下等でごく普通に見られますが、よく似た種類が多く、見分けるのはなかなか難しいです。「ジィー・ジィー」と鳴き声が聴こえたら、この昆虫かもしれませんね。どの生きものも地味な色をしていますが、枯れ草の中から彼らを探してみるのも面白いと思います。晴れた日はぜひ散策してみてください。

マダラスズ

観察日 : 2016年 10月26日(水)

場 所 : 大池

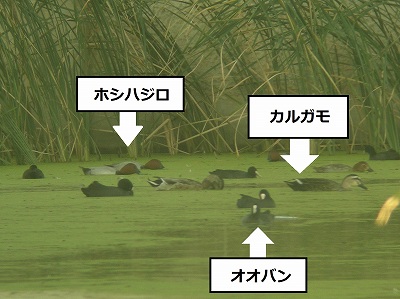

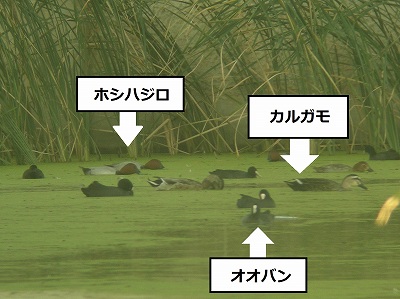

生きもの: ハシビロガモ、ホシハジロ、カルガモ、オオバン

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

今月の生きもの観察日記も野鳥をお送りします。9月の観察のときは、冬鳥のカモ類は見ることができませんでしたが、今回はたくさんやってきていました。写真が撮れた鳥を紹介します。

まずはハシビロガモです。名前の通り、平べったい大きなくちばしが一番の特徴。派手な色に変わってきているのはオスです。まだ換羽中なので、もう少ししたらキレイな羽色になりそうですね。右の地味なハシビロガモは一見メスっぽいですが、背の羽色に黒みがあり、目の虹彩が褐色っぽいので幼鳥と思われます。(2羽一緒に泳いでいたので兄弟かもしれませんね)

ハシビロガモ(右:オス)

ハシビロガモ(幼鳥)

次の写真は、亀甲橋の下の日陰で撮ったため、暗い写真になってしまいました。ホシハジロのオスは、頭が赤褐色で他の大部分は白い色合いをしています。潜水ガモの仲間なので、潜って甲殻類などを獲ったりすることもできます。カルガモは、一年中見ることができ、他の渡ってくるカモ類のオスのように派手な羽色などにならないため、オスメスをパッと見分けるのは難しいです。オオバンは、カモではなくクイナの仲間。先月の観察よりも数が増えていました。

他にもコガモ、ヒドリガモ、マガモ、オナガガモ、キンクロハジロも観察することができました。また次回紹介していきたいと思います。

10月15日(土)、「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」の4回目の観察会が行われました。

今回は「秋の自然観察とどんぐり工作」です。

講師は特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキング(npoTRネット)さんです。

TRネットさんから、ハチに遭遇した時の対応などの諸注意の後、早速観察会に出発です。

公園内を観察していると、カルガモがいました。水面の水草をかき分けながら、進んでいました。

カルガモ

カルガモ

今度はコガモがいました。カルガモに比べると少し小ぶりですね。

コガモ

コガモ

皆さん双眼鏡で、熱心に観察していました。

続いてどんぐり工作に使う、どんぐり拾いです。

どんぐり(コナラ)

どんぐり(コナラ)

どんぐり(くぬぎ)

どんぐり(くぬぎ)

丸くてかわいいクヌギのどんぐりも落ちていました。

移動の途中でバッタ釣りにも挑戦しましたが、いたのが3~4匹程度と少なく、しかもみんなメスだったのか釣れませんでした。

次に、水路の自然回復体験です。春に植えたチガヤがどうなったのか?みんなで見に行きました。春の観察会でセイタカアワダチソウを根ごと引っこ抜いて、チガヤを植えてくれたおかげで、チガヤが見事に広がっていました。(「春の観察会の様子はこちらです)

春にチガヤを植えた水路の様子

春にチガヤを植えた水路の様子

最後に教室に戻り、みんなが拾ったどんぐりを使った工作を行いました。今回作るのはキーホルダーです。キーホルダーの飾りはTRネットさんが用意してくれました。

TRネットさんより作り方の説明を受け、つくりました。キーホルダーをつけるための穴あけは大人の出番です。

色塗りができたら目玉や飾りをつけて完成です。

これでカバンなどにつけることができます。

この四季折々のいきもの観察会は年間で全5回行われる予定です。残すところ冬(2/4(土))の1回となりました。詳しい内容や雨天延期日などはコチラをご参照ください。そして、このイベントは、奈良造園土木株式会社様にご協賛いただいています。

今回の観察会では、あまり昆虫を観察することができませんでしたが、カモを観察することができました。次回の観察では寒い冬を越すために、北から飛んできている鳥を観察する回を予定しています。是非ご参加ください。

10月10日体育の日に「全国統一かけっこチャレンジ2016」が横浜スポーツ・レクリエーションフェスティバル2016で開催されました。

今年は、全国各地の写真判定装置がある15競技場で開催され、ここ日産スタジアム会場には、50mと100mの種目に5歳から70代まで約1,000人の方が参加しました。

ゴール写真入りの記録証がもらえ、自分のタイムが全国のかけっこ仲間の中で何位なのか順位もわかる大会です。

スタートの前にしっかり準備。「かけっこ教室」にもたくさんの方が参加しました。

スタートラインに整列

ゴールめがけて一生懸命に走ります!

大型映像装置に走る姿が映し出されました

自分のベストを目指し、大人も子どももゴールを駆け抜けます

"気軽に" "本格的な環境で" "子どもから大人まで誰でも参加できる" 「全国統一かけっこチャレンジ」。ぜひ次回も皆さんのご参加をおまちしています。

http://www.kakekko-japan.com/

船頭さんの合図にあわせて、みんな上手に舟をこぐことができていました。また、乗舟の順番を待っている間には、鶴見川の歴史や付近の地名の由来に関するお話もあり、子どもだけでなく、大人も興味津々で聴いていました。

船頭さんの合図にあわせて、みんな上手に舟をこぐことができていました。また、乗舟の順番を待っている間には、鶴見川の歴史や付近の地名の由来に関するお話もあり、子どもだけでなく、大人も興味津々で聴いていました。

水辺で、これから飛来する冬鳥などのお話を聞いている時には、ちょうど舟の姿も見えました。

水辺で、これから飛来する冬鳥などのお話を聞いている時には、ちょうど舟の姿も見えました。

カルガモ

カルガモ コガモ

コガモ

どんぐり(コナラ)

どんぐり(コナラ) どんぐり(くぬぎ)

どんぐり(くぬぎ) 春にチガヤを植えた水路の様子

春にチガヤを植えた水路の様子