観察日 : 2021年 3月22日(月)

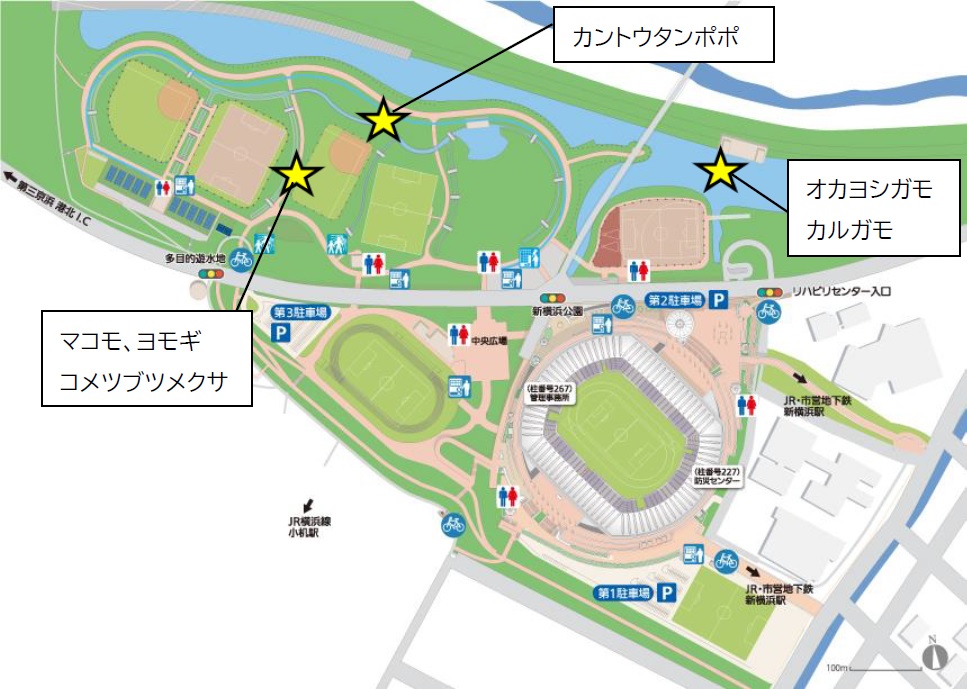

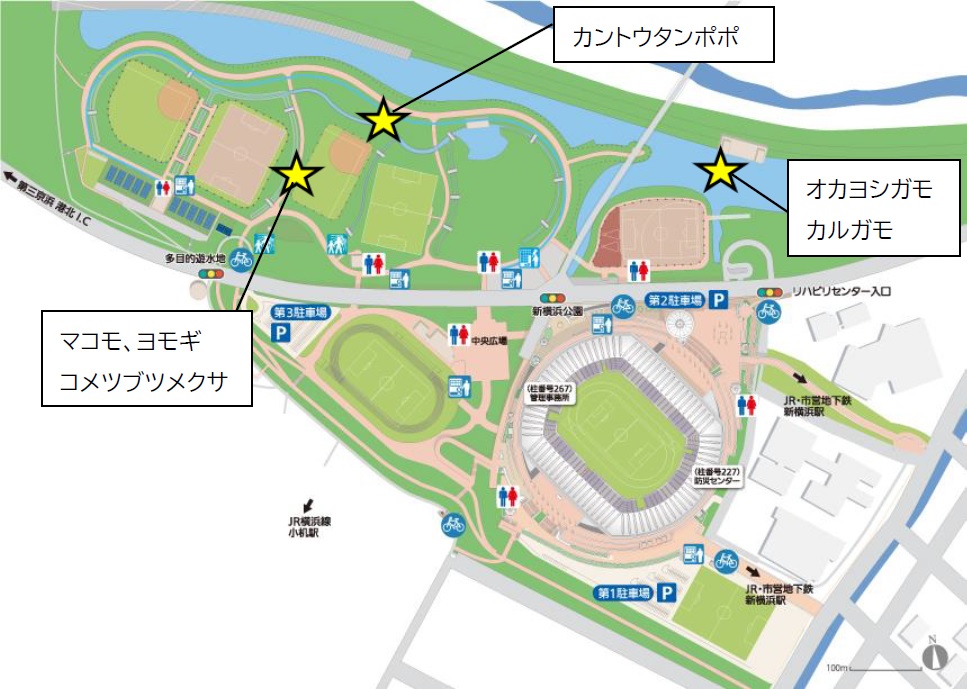

場 所 : 大池、水路付近

動 物 : オカヨシガモ、カルガモ

植 物 : マコモ、ヨモギ、コメツブツメクサ、カントウタンポポ

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

3月に入り、週末のたびに天気が崩れますね。観察前日は、一週前の大雨ほどにはならなかったものの、強風と雨でかなり荒れました。このような天気の後は、生きものの様子が気になります。

観察は、投てき練習場付近から開始しました。排水門近くの大池水面には、オカヨシガモの姿がちらほら。双眼鏡で見回すと、島の岸辺ではオカヨシガモやカルガモ、コガモ、ハシビロガモなどが休息していました。冬鳥のカモの仲間は、繁殖のためにだんだんと北の地域へ移動していきます。

休息中のオカヨシガモ(黄矢印)とカルガモ(赤矢印)

修景池のそばに来ると、園路沿いには黄色い花が満開。アブラナの仲間は野菜になっているものが多く、雑種の種類も多いようなので判別は難しいですが、葉が茎を抱いていないため、セイヨウカラシナでしょうか。カラシナの仲間は、食べると名前の通り辛みがあり、種子はからしやマスタードの原料になっています。ソメイヨシノは、咲き始めたところなので、見ごろはこれからですね。

満開のカラシナ類と咲き始めたソメイヨシノ

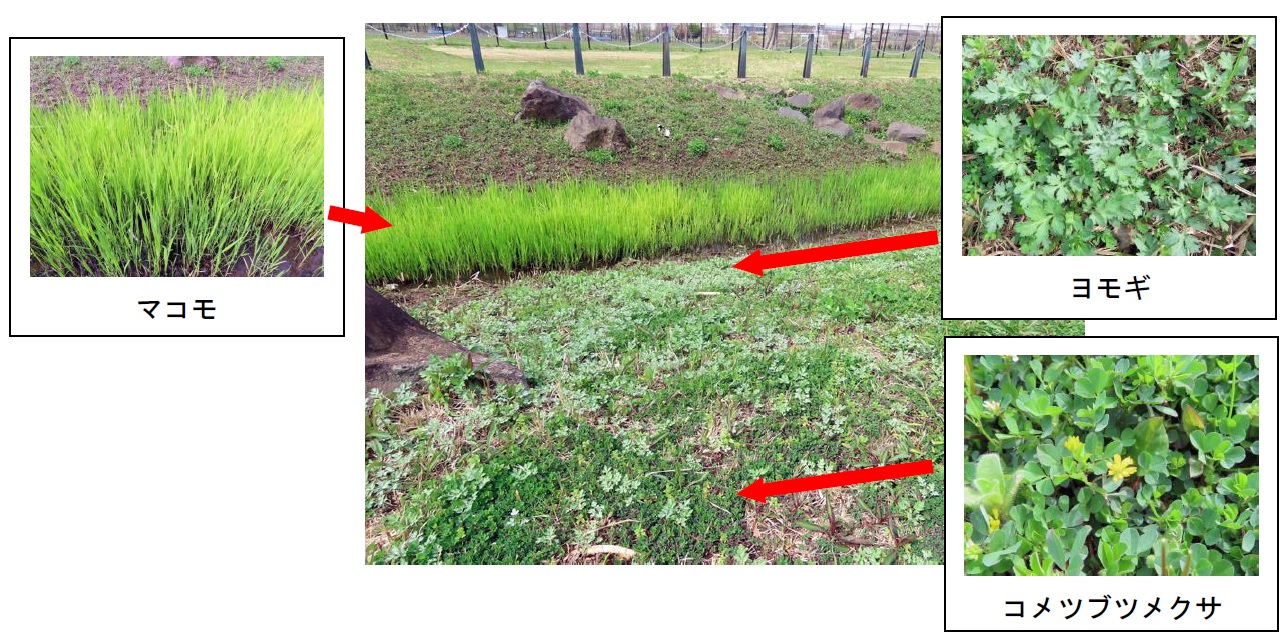

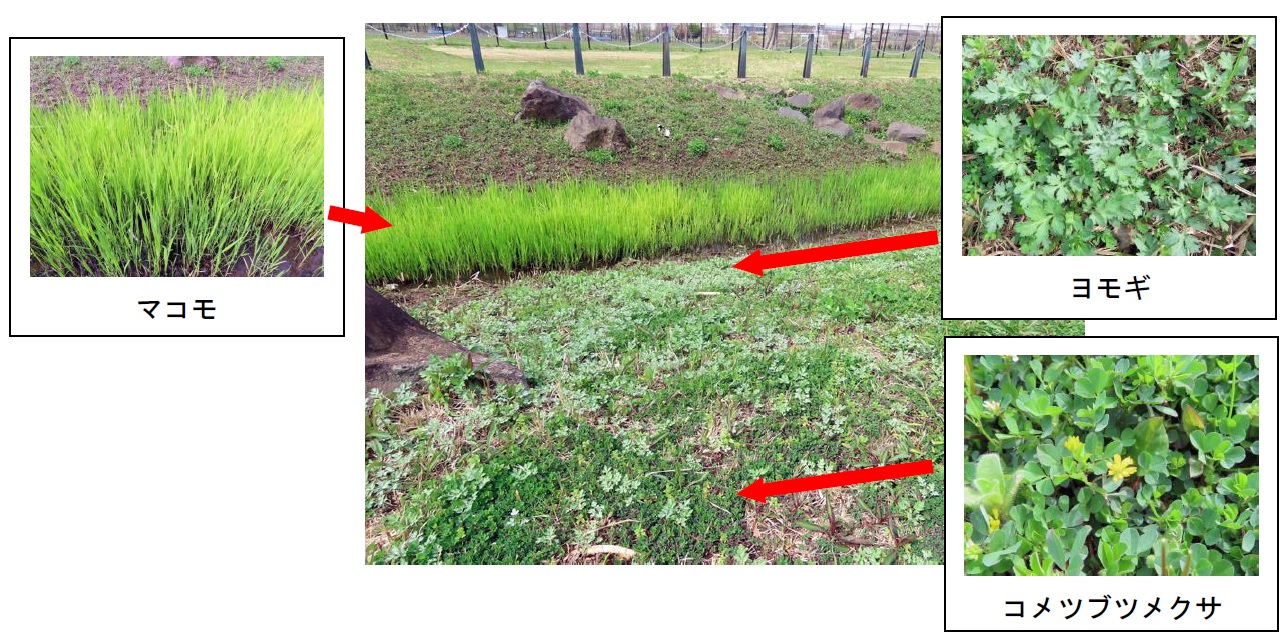

水路にはたくさんの植物が芽を出してきており、その色は単に緑色ではなく種類によってさまざまです。大まかに見ると、水が流れている場所に生えている黄色みの強い緑はマコモ(イネ科)で、生長すると2mほどになります。斜面の薄い緑はヨモギ(キク科)。草餅の材料で有名ですね。濃い緑はコメツブツメクサ(マメ科)です。

別の水路の様子を観察していると、タンポポが咲いていました。花の裏側を見ると、総苞片(花の基盤周りを覆っている部分)の外側が反り返っていないのでカントウタンポポです。セイヨウタンポポは、ご存じの方も多いように反り返ります。この場所の水路には割とカントウタンポポが多く、花を見ることができるのは今の時期だけです。柵沿いにも咲いているのでぜひ見つけてみてください。サクラと一緒に、足もとの野の花探しのお花見もおすすめです。ご来園の場合は、マスク着用や飲食はご家族単位の少人数で行うなど、感染症防止対策を実施のうえお楽しみください。

芝生観察日記の第百十八話です。

令和三年3月24日(水)

<~ Road to 2019&2020 ~>

明日、国際親善試合、日本代表 対 韓国代表の試合が19時20分に開催される予定です。

もともとは、FIFAワールドカップアジア2次予選のミャンマー代表との公式戦が予定されていましたが、ご承知の通りミャンマーの国内情勢が不安定なため6月に延期となり、急遽親善試合として宿命のライバルである韓国代表との親善試合開催の運びとなりました。

新型コロナウイルス感染症対策でピリピリしたスタジアム内では、着々と明日の試合に向けた準備が進んでいます。

日産スタジアムで開催される日韓戦は、今回で3回目。最初の対決は1998年3月に遡ります。日産スタジアムが横浜国際総合競技場として開場した際、こけら落しの大会として開催されたダイナスティカップです。この時、日本代表は2対1で韓国代表を破りました。積雪により開催が危惧されましたが、アンダーヒーティングで雪を溶かし、最新スタジアムとして話題となったことを記憶しています。当日は、足元が悪い中でしたが、59,380名の観衆が詰めかけました。

2回目は、それから5年後の2003年12月に第一回として開催された東アジア選手権です。この大会は現在のE-1サッカー選手権です。当初は5月末から6月に開催を予定していましたが、「SARSウイルス」の影響で12月に延期されました。この時の試合は、0対0の引き分けでした。

現在、日本代表は韓国代表にE-1選手権で2連敗中のようですが、日産スタジアムでの戦績は、1勝1分けと相性がいいので、明日も良い試合をしてくれると期待しています。

ピッチは、14日にJリーグが行われましたが、今日までに刈込みや液肥散布、硬度を調整するためバーチドレンを掛けるなど準備を進め、この時期としては素晴らしい状態に仕上がりました。

明日は、親善試合ですが、日韓戦はそういう雰囲気ではありません。きっと激しい試合となるでしょう。

観察日 : 2021年 3月17日(水)

場 所 : 水路付近

動 物 : コサギ

植 物 : ゲンゲ、ハナニラ、スギナ、サギゴケ

記事作成: 横山 大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

3月になり、暖かい日もだいぶ増えてきました。今日も最高気温18℃。上着を着ていると少々汗ばむような陽気でした。かなり暖かいので、春らしい生きものたちの様子を見る事ができるでしょうか?期待大ですね!

いつもどおり、バタフライガーデンから公園内を右回りに観察スタート。すると早速、バタフライガーデンの横にある田んぼにピンク色のきれいな花がたくさん咲いているのが目に付きました。「ゲンゲ」です。

目を引く鮮やかなピンク色の花・ゲンゲ(別名:レンゲソウ)

正しい名前は「ゲンゲ」ですが、「れんげ」や「れんげ草」と呼ばれることが多いマメ科の植物です。原産地は中国だそうですが、田んぼの緑肥として利用するために植栽されていたりします。ミツバチの蜜源にもなることでも有名です。運が良ければ、ミツバチが訪花している様子を観察できるかもしれませんね。

さて、大池に向かって歩いていきます。すると、足元にちらほらと青紫色のきれいな花が目に付きました。「ハナニラ」です。

大変綺麗なハナニラの花・・・でも毒があります

野菜のニラとは全くの別種で、葉にネギやニラのような匂いがあることからこの名前がついたそうです。食べると激しい下痢を起こすほどの毒性があるため、間違えて食べたりしないよう、注意が必要です。

ハナニラの写真を撮り終え、移動しようと思い立ち上がると、近くの木の根元に見慣れた植物を見つけました。皆さんご存知の「つくし」、正式には「スギナ」です。

実はシダ植物のスギナ(つくし)

「スギナ」はシダ植物のため、胞子を作って増えていきます。この胞子を作るのが所謂「つくし」と呼ばれる部分(胞子茎)で、近くに生えてくる杉の葉のような形をした葉の部分(栄養茎)で光合成を行っています。田んぼの畦道や公園等、様々な場所で見かけるので、日本で最も有名なシダ植物かもしれませんね。

大池沿いに到着です。するとまた足元に紫色のきれいな花を見つけました。調べてみると、「サギゴケ」という植物でした。

スミレ類と見紛うほどの鮮やかな紫色・サギゴケ(ムラサキサギゴケ)

日当たりがよく湿った場所を好むため、あぜ道や水路周辺で見られるようです。新横浜公園の大池の周辺も湿り気が強く、かつ日当たりも良いので「サギゴケ」にとっては条件が整った良い場所のようです。写真の株以外にも散在していました。

植物の写真ばかり撮っているうちに気がつけば撮れ高上々です。今回は私としては珍しく植物成分多めの記事となりましたが、お楽しみいただければ幸いです。

最後に水路沿いを見て撤収することにしました。最後の最後で、コサギがガサガサ漁をしている場面に遭遇しました!

エサを探すコサギ

長い足を小刻みに動かして、泥や枯れ草の隙間に隠れているザリガニや小魚を探しています。残念ながら、獲物を捉える瞬間を見ることはできませんでしたが、良い場面に巡り合うことができました。

春の陽気で、自然の中を散歩するには最高の季節になってきました。ですが、新型コロナウィルス対策や花粉症対策等、充分に気をつけてフィールドワークを行ってください!

芝生観察日記の第百十七話です。

令和三年3月 8日(日)

<~ Road to 2019&2020 ~>

3月7日、緊急事態宣言延長の影響により、最大5,000人という入場者数制限の下、4,906人のお客様が見守る中で日産スタジアムでの2021年シーズンのJリーグ初戦、横浜F・マリノスvsサンフレッチェ広島の試合が行われました。

天候は曇り、気温は11℃でしたが、底冷えする真冬並みの寒さの中で行われました。

昨年の11月以来約4ヶ月ぶりのJリーグです。この間、こまめに養生シートを掛けて冬芝を熟成してきました。

スタンドから見ても、ピッチレベルから見ても良い仕上がりです。晴天であればもう少し光沢のある美しい緑なので少し残念でした。

スタジアムに来場された方は気づかれたと思いますが、ホーム側2階スタンドには「奪還」という大きなバナーが掲げられており、今シーズンに掛けるチームの意気込みが感じられました。

写真は、スタジアムで試合を観戦された事がある方は、試合前に見かけたことがあるかと思いますが、試合開始の90分前、Jリーグだと前座試合のハーフタイム位のタイミングでスーツを着た数名がピッチをぶらぶら歩く光景を見かけたことあると思います。「グラウンドチェック」又は「ピッチインスペクション」や「フィールドインスペクション」と呼ばれるもので、試合全体の運営を監理するマッチコミッショナーと共に、試合当日の審判員、チーム運営担当者、サッカー協会、そして我々グリーンキーパーが、試合が滞りなく開催できるのか検査・確認するものです。

芝生の状態は勿論、ピッチサイズは正確か。ラインは真っすぐか。ゴールポストの高さは適切か。ネットは切れたり、穴が空いたりしていないかなど、歩きながら多くの視点でチェックを行います。

実際Jリーグで、グラウンドチェックにより試合が中止になったという話は、自然災害や最近ではコロナによる影響以外記憶にありませんが、ラインの曲がりやネットが外れているなど、ちょっとした修正点は時々指摘を受ける場合がありますが、試合が始まる前までに修正することで試合は滞りなく行われます。

Jリーグでは、昨年導入を中断したVAR(ビデオアシスタントレフェリー)を今シーズンと来シーズン全試合で導入することとしました。これが、実際に微妙な判定の際に、主審が確認するモニターです。

昨日の試合でも何回か使用され、得点に結びつく判定がありました。

芝生の話題に戻ります。試合は激しい点の取り合いで見応えがありましたが、残念ながら3対3の同点で終了し、マリノスはホーム開幕戦を白星で飾ることはできませんでした。

試合前に行った硬度調査の値は、76ポイントで数値上は理想的な値でした。ハイブリッド芝を導入した直後には、130ポイントなんていう時もありましたが、ハイブリッド芝との付き合い方も少しずつ分かってきたので、管理の加減で調節できるようになりました。

写真は、試合後の状況です。激しい点の取り合いでしたが、スパイクの跡や擦り傷は残ったものの、深い傷や凹みは発生しなかったので、傷口に目砂を入れるような場所は殆どありませんでした。

次は、週末14日の浦和戦です。試合が続きますが、今回の傷を少しでも回復させ良いコンディションで選手達を迎えたいと思います。

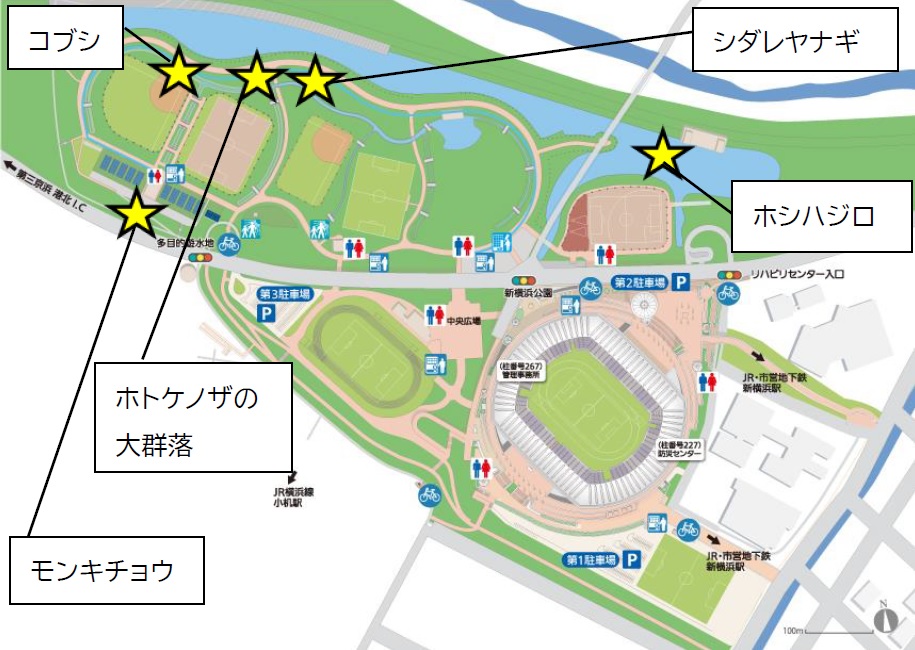

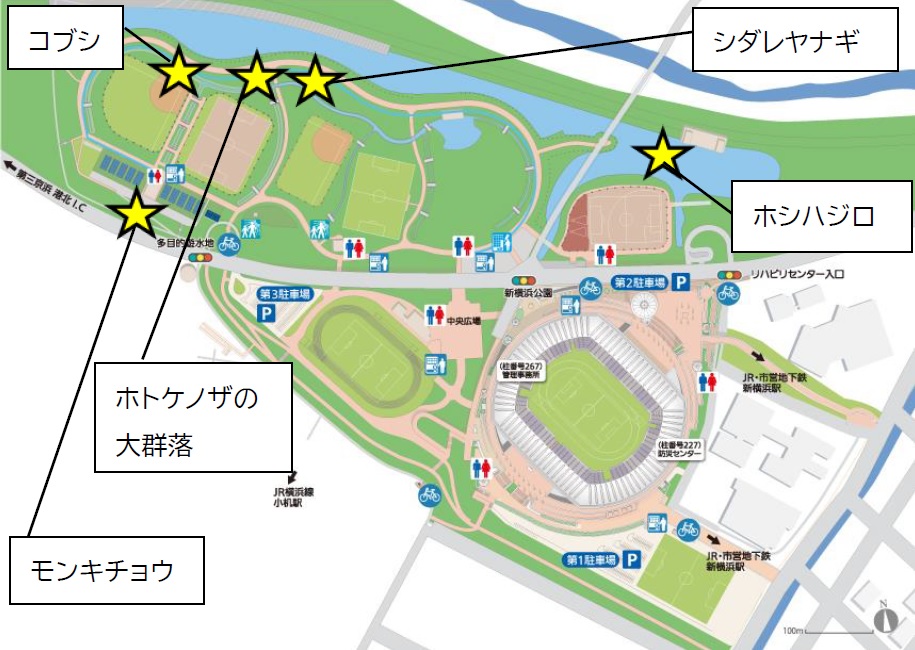

観察日 : 2021年 2月28日(日)

場 所 : 園内各地、大池

動 物 : モンキチョウ、ホシハジロ

植 物 : コブシ、シダレヤナギ、ホトケノザ

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

2月の最終日。今年度も残すところあと1ヶ月ですね。午前中はリモートで野鳥観察会を行っていたので、お昼から観察をスタートしました。

新横浜公園に入るため、多目的遊水地の堤防を下りていると、白いチョウがひらひらと飛び着地。モンシロチョウかなと思いましたが、後翅(こうし)の裏面中央に白っぽい点が見えたのでモンキチョウでした。よく見ると翅(はね)がピンク色で縁取られているんですね。とてもきれいです。気温は10℃前後で低めでしたが、風がなかったため日差しで温かく、体を温めていたのでしょう。

地面でじっとしているモンキチョウ

第2レストハウスから水路沿いに大池方向へ。周りの様子を見ながら歩いていると、木の枝先に今にも咲きそうな白い花を見つけました。コブシです。咲きそうなのはまだ2つほどでしたので、これから咲き誇る姿が楽しみですね。名前の由来は、果実が握りこぶしの形に似ていることからと言われています。

開花目前のコブシ

メドウガーデンの近くに来ると一面赤紫色になっている場所がありました。近くで見ると、その正体はホトケノザ。これだけのホトケノザのお花畑はなかなか見ることがないですね。日曜日で来園者が多く、気になっている人がたくさんいるようでした。すぐそばの水路沿いに生えているシダレヤナギは、若草色に芽吹き、青空にとても映えていました。

ホトケノザ

赤紫色の絨毯がひかれているようですね。

シダレヤナギの芽吹き

大池の様子も観察しますが、亀の甲橋よりも上流側は、オカヨシガモとオオバンがちらほらという程度で普段よりも少ない印象です。水際突堤から排水門の方を見ると、ハシビロガモやオカヨシガモの群れがいました。中にホシハジロが1羽混じっており、頻繁に水に潜って餌をとっている様子でした。本種も多くのカモ同様に冬鳥として渡来し、鶴見川では下流域で多く観察することができます。冬鳥の観察は終盤になってきますが、これからは渡りの時期で旅鳥や夏鳥の到来が楽しみですね。新横浜公園を訪れた際は、鳥や虫、植物など、ぜひ生きもので春を見つけてみてください。

ホシハジロ

水に潜っていたので顔に水滴がついていました。