観察日 : 2021年 1月9日(土)

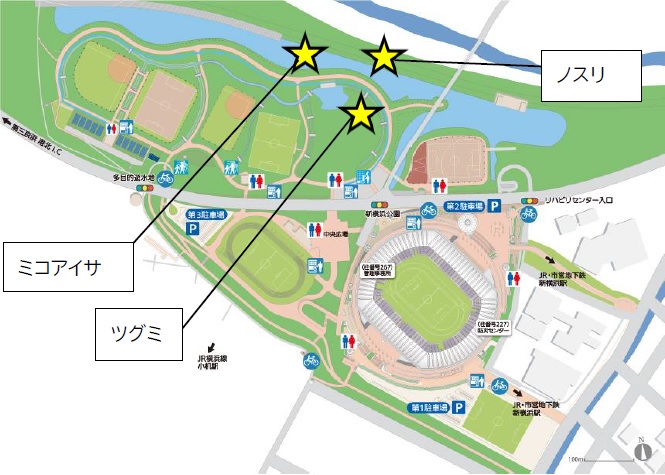

場 所 : テニスコート周辺、バタフライガーデン周辺、投てき場周辺

生きもの: タヒバリ、チョウゲンボウ、シジュウカラ、アオサギ

記事作成: 横山 大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

新年、明けましておめでとうございます。本年も、新横浜公園で暮らす色々な生きものたちの様子を1年間お伝えしていきます。よろしくお願いいたします!

さて新年1発目、観察にやってきましたが気温は5℃。寒い、寒すぎる・・・。ですが今日は天気がよく、日向にいるとちょうどいい具合でした。少し日向で体を温めてから観察を始めようと思い、テニスコート方面に向かって歩いていくと、法面の草地にスズメより少し大きいくらいの黄色っぽい鳥が6羽ほど集まって地面をつついてエサを探しているようです。私はあまり見慣れない鳥だったので、何枚か写真を撮ってみました。事務所に戻って先輩に見てもらうと、「タヒバリ」ではないか、とのことでした。

こちらが気になる様子のタヒバリ

名前にヒバリと付いていますが、セキレイ科の冬鳥です(ヒバリはヒバリ科)。目の上に白っぽい眉斑があり、冬羽は黄色がかった褐色、夏羽は背中側が灰色になるそうです。チョロチョロと動き回っては地面をつつく動きを繰り返していたので、なかなか写真を撮るのに苦労しました・・・。

タヒバリの写真を撮っているうちに、いくらか体も温まったので、本格的に観察開始です。場所を移動し、バタフライガーデンの近くまでやってきました。そのまま大池の方へ通り過ぎようとしたその時、目の前5mのところを大きな鳥がかすめていきました。近くの街灯の上にとまったようなのでよくよく見てみると、「チョウゲンボウ」でした。

辺りを見渡すチョウゲンボウ

いつもは大池沿いを歩いていると越流堤にある水位計の上で見かけることが多いのですが、今回は随分と人が多い地点で見られました。その後、公園の法面の草地へ飛んでいき、地面をキョロキョロと見ながらエサとなる虫を探しているようでした。

大池にはカモが多くいましたが、ここ最近のブログでだいたい紹介されている種類なので今回はスルーします。大池沿いに日産スタジアムの方へずっと歩いていくと、投てき場に到着です。すると、近くのヤナギの樹上から「ツツピィ、ツツピィ」と高い鳴き声が聞こえてきました。「シジュウカラ」です。

さえずるシジュウカラ

背中が黄緑色で、喉の辺りからお腹にかけて黒いネクタイのような模様があるのが特徴のスズメ大の小鳥です。このネクタイ模様、オスは太く、メスは細いそうなので、この個体はオスと思われます。

最後に、日向でたそがれていた「アオサギ」です。凛々しいのでなかなか画になりますね!

日向ぼっこ中のアオサギ

これからもしばらく寒い日が続きますが、体調管理や新型コロナ対策等、十分にお気をつけてお過ごしください!