芝生観察日記の第百七話です。

令和二年9月29日(火)

<~ Road to 2019&2020 ~>

9月もあと2日となりました。「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、今年はお彼岸を待たずに秋を迎えたような気がします。8月が猛暑だった影響で、今年の夏は記録的に暑かったという印象は残っていますが、夏自体は8月の1か月間だけだったように感じました。

連日の雨模様で気温が上がらず、日照時間も少なかった影響で暖地型芝にとっては大変厳しい長梅雨となりました。ようやく梅雨が明けたと思ったら連日30℃を超え、月の大半は35℃を超える猛暑日が続き、生育が落ち込んでいた暖地型芝はみるみる勢いを増して、ハイブリッド芝に張替えて以来、最も良い状態になりました。しかし、それも束の間でした。9月に入ると秋雨前線が活発になり、再び雨が多く、気温は低下し、日照時間も減少してしまいました。

この観察日記でも試合前後の状況をお伝えしていましたが、週二回ペース行われる試合によるダメージからの回復が遅れ、暖地型芝のセレブレーションはまるで10月中旬くらいの生育状況となり、23日に行われた仙台戦では雨の中の試合という悪条件ではありましたが、発根状態が悪い芝生はあちらこちらで芝片が飛び散る厳しい状況でした。

そして、ようやく昨日辺りから秋らしい陽気となり、爽やかな日差しを受けてセレブレーションの顔色が良くなったと思ったのも束の間、最低気温が20℃を割る日が続くことで緩やかに冬に向けた準備に入ったようです。つまり越冬に向けて貯蔵養分を蓄積し始めているため表面的な伸長が鈍くなりました。

夏が短かったことで今現在の貯蔵養分が少ない状態で、来春の萌芽に必要な養分を秋にどれだけ蓄えられるかが課題です。既に、スタンドの影響で日照時間が6時間程度の部分もあり、難しい状況です。

そんなセレブレーションを保護する目的もある、オーバーシード(種蒔き)を本日行いました。

播種は例年と同じスピードシーダーを用いて行いました。先の尖ったスパイクが芝生に小さな穴を空けた後から種を落とし、穴の付近に種が落下することで発芽、発根をし易くする仕組みになっています。

種は、ペレニアルライグラス(以下:ライグラス)の「プロント」です。発芽が早く、濃緑で針のようにピンと直立するので暖地型芝に覆い被さって生育を阻害し辛い性質を期待して採用しています。

オーバーシード用の種には、数多くの品種、銘柄がありますが、ベースとなる暖地型芝との相性や生育環境、緑色の色合いや葉の太さなど、様々な要因を考慮してグリーンキーパーが決定します。

ライグラスの種の大きさは、直径約5㍉程度です。1g当たり500粒程度と言われています。

今年の播種量は、1㎡当たり30gとしました。スピードシーダーの幅に合わせて目印のロープを移動しながら、蒔き斑ができないよう縦横二十に重ねて蒔きました。

播種量の決定も勿論グリーンキーパーが行いますが、蒔く量を増やせば冬の間ジュータンのような美しい芝生になります。

オーバーシードは一時的に暖地型芝(セレブレーション)と寒地型芝(ライグラス)を共存させることになります。同時に、生存競争の始まりでもあります。

オーバーシードは、生育時季が異なる2種類の芝生の良い所を引き出し、お互いに共存共栄させる技術ですが、水分、養分、日照などお互いに取り合い、せめぎ合っているのです。

播種する量はいずれの芝生にとってもリスクとならない設定である必要があります。特に、ベースとなる暖地型芝の萌芽を阻害する要因に成りうるライグラスの播種量の決定はどうしても慎重になります。

30gを播種した状況です。携帯ばかり目立って種の存在が分かり辛いですが、これでも春までにはライグラスの美しい緑になります。とはいえ、あまり良くし過ぎるとセレブレーションの萌芽を阻害するのでいい加減で調整していきます。3~4日で発芽するのでまた報告します。

観察日 : 2020年 9月5日(土)

場 所 : 水路周辺、バタフライガーデン周辺、メドウガーデン周辺

生きもの: エンマコオロギ、ヨツモンカメノコハムシ、セスジスカシバ

記事作成: 横山 大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

9月に入り、少しは和らぐかと思っていましたが、まだまだ暑い日が続いているので、熱中症対策も気を抜けない今日このごろです。それでも確実に秋は近づいてきているようで、園内のあちこちから虫の鳴き声が聴こえてきました。鳴き声が聴こえる水路の方にゆっくり近づくと、枯れ草の下から「エンマコオロギ」が出てきました。

エンマコオロギのオス(前翅のシワをこすり合わせて音を出します)

「コロコロリー・コロコロリー」という鳴き声が聴こえたら、近くにエンマコオロギがいる証拠です。写真に収められたのは1匹だけでしたが、実際には10匹以上が私の足音に驚いたのか、枯れ草の下から飛び出してきました。どの個体も大きく育っていて、しばらくは涼しげな鳴き声で私たちの耳を楽しませてくれそうです。ちなみに、一般的なコオロギ類の雌雄の見分け方としては、お尻の部分に生えている突起の数がわかりやすいと思います。左右1本ずつの計2本であればオス、これに加えて中心に長い針のようなもの(産卵管)がついて計3本であればメスとみてほぼ間違いありません。「どうしてもコオロギの雌雄判別が必要になった!!」という方がいらっしゃいましたら参考にしてみてください。ただ、天敵に襲われたりして、欠けてしまっているものも見られるので、その際にはご注意を・・・。

場所を変えて、次はバタフライガーデン方面へと向かいます。田んぼの周りのフェンスでアサガオが見事な花を咲かせていましたが、私が気になったのは花の方ではなく、葉の上にいた何か。近づいてよ~く見てみると、「ヨツモンカメノコハムシ」でした。

ヨツモンカメノコハムシ(左:幼虫/右:成虫)

※幼虫は背中にフンを乗せて敵から身を守っています。本体はフナムシのような形です。

中国や台湾、インド、ミャンマーなどに生息しているハムシの仲間で、国内では本来、沖縄本島以南の琉球列島にのみ生息していたとされています。しかし、近年では鹿児島県や長崎県、静岡県、神奈川県など、徐々に分布を広げていることで時折話題になります。サツマイモの葉を食害するため、農家さんからすれば害虫となっています。見た目はきれいなので、見て愛でる分には良いのですが、サツマイモ畑での被害が拡大しないことを祈るばかりです。

さて、バタフライガーデンから大池へと移動してみましたが、本日はこれといった成果もなかったので、メドウガーデン周辺を見て回ることにしました。すると、茂みの中にハチのような昆虫が・・・。しかし、じっくり見てみるとハチではなく「セスジスカシバ」というガの仲間でした。一見しただけでは、ハチにしか見えませんでした。

セスジスカシバ(左:全身/右:顔が映るように別アングルから)

全身の色合いも顔の感じも総合的にスズメバチ感たっぷりでかっこいいです。ただ、実際のスズメバチに比べて頭が小さく、眼や触角の形状も異なるのでしっかりと観察すれば、見分けるのは簡単です。私自身、初めて観察できた感動でひたすら写真を撮っていましたが逃げる様子はなく、おかげで良い写真が撮れました。「スカシバ」の名の通り、黒とオレンジで縁取られた透かし彫りのような翅がたまらなく綺麗でした!いやはや、眼福、眼福・・・。

まだしばらくは暑い日が続くようですが、熱中症にも、新型コロナウィルスにも十分に気をつけてお過ごしください!

芝生観察日記の第百六話です。

令和二年9月 8日(火)

<~ Road to 2019&2020 ~>

残暑は厳しく、汗ばむ陽気が続きますが、朝夕にはだいぶ過ごし易くなってきました。

周辺で聞かれる虫の音が、セミの声からコオロギに移り変わり、季節の移り変わりを感じます。

いよいよ秋を迎え、夏芝の生育期間も残り少なくなってきました。

先週5日の土曜日には、今シーズンのJリーグの行方を占う大一番となる首位川崎フロンターレと我らがF・マリノスの試合が行われましたが、結果は1対3という残念な結果で終わりました。

試合前のフィールド全景です。前回同様に夏芝とは思えない鮮やかなゼブラ模様がひと際映えました。

試合後の状況は、7月12日に行われたFC東京戦から数えて6試合目となるこの試合が、今シーズン最も安定した状態だったと評価しています。

中継の映像は、いつもと変わらずバミューダグラス特有の毛羽立つような細かな傷が散乱して見えましたが、実際試合が終わった後のピッチを見てみると、これまでのように芝の切れっ端が散乱することもなく、芝刈りをすれば試合をした後とは思えない状態でした。

試合後のピッチですが、所々毛羽立っている様子が窺えます。しかし、芝の切れっ端は見られません。

試合当日は、乾燥してドライな状態でした。前日に刈高12㍉で刈った芝生はやや伸びてボサボサした印象でしたが、その分ハイブリッド芝の課題である表面硬度の弾力を和らげている印象でした。

夏場の晴れた日は、基本毎日散水していますが、試合当日のフィールド周辺は芝生作業だけでなく、多くの関係部署が朝早くから設営作業を行っているため散水は配慮して見送りました。

その影響もあって、芝生が伸びて表面の弾力は増したものの、土壌の乾燥により硬度への影響は±0といった具合でした。これまで試合を迎える前には、バーチドレンを掛けて土壌を解すことで表面硬度の改善をしてきましたが、この試合はバーチドレンを掛けずに迎えたため、表面硬度が96Gmとかなり高い数値でした。

やはりハイブリッド芝において適切なコンディションを維持するには、芝生の根や茎がしっかり土壌と絡み合ったマット層を形成させなければならないようです。

そのため、表面硬度の改善と根の発根促進を目的としてエアレーションを行いました。今回は、細めの7㍉口径の側面排出タインを使ってコアリングを行いました。

エアレーションのタインには、大きく分けて3通りあります。抜いた芝生のコアをパイプの上部から排出する中空タイプと、今回使った側面から排出するタイプのほか、太い釘で穴だけ空けるむくタイプのタインがあります。しかし、実際は他にも十字タイプやスライシングタイプなど、芝生の状態や季節、目的に応じてタインの種類を使い分けています。今回はタインの写真が揃っていなのでまた別の機会にでもご紹介したいと思います。

次の試合は、13日(日)のセレッソ大阪戦です。どれだけ表面硬度が改善されたか楽しみです。

まだ残暑はしばらく続くようですが、新型コロナウイルスだけでなく、熱中症の予防にもお気を付けください。

「新横浜公園四季折々の生きもの観察会」(協賛:株式会社春秋商事)今年度の2回目を開催しました。

この観察会は、鶴見川の多目的遊水地として水と緑が豊かな新横浜公園と生息する多種多様な生きものの理解を深めていただく機会として、年5回を予定しています。

今回は、公園内の大池や水路から水を採取して水の中の小さな生きものを顕微鏡で観察します。

参加のみなさんが集合した時間にはすでに30度を超える暑さになっています。日陰のルートで投てき場・スケボー広場そばの水路に向かい、公園内に生息する生きものを教えてもらいました。

講師はNPO法人鶴見川流域ネットワーキングさんです。(以下npoTRネット)

npoTRネット横山さん ブラックバスを手づかみ(公園内で採取された魚の説明)

在来種、外来種さまざまいます

「プランクトンネット」はロート状になっていて、先端にコックがついています。水に投げ入れてゆっくり手繰り寄せ、コックを空けてプランクトンを採集します。

npoTRネット阿部さん 微生物とプランクトンネットの説明をしています

プランクトンネットを引いて採集する様子

参加者のみなさんにも網で採集してもらいました。藻などに生きものがついているかな?

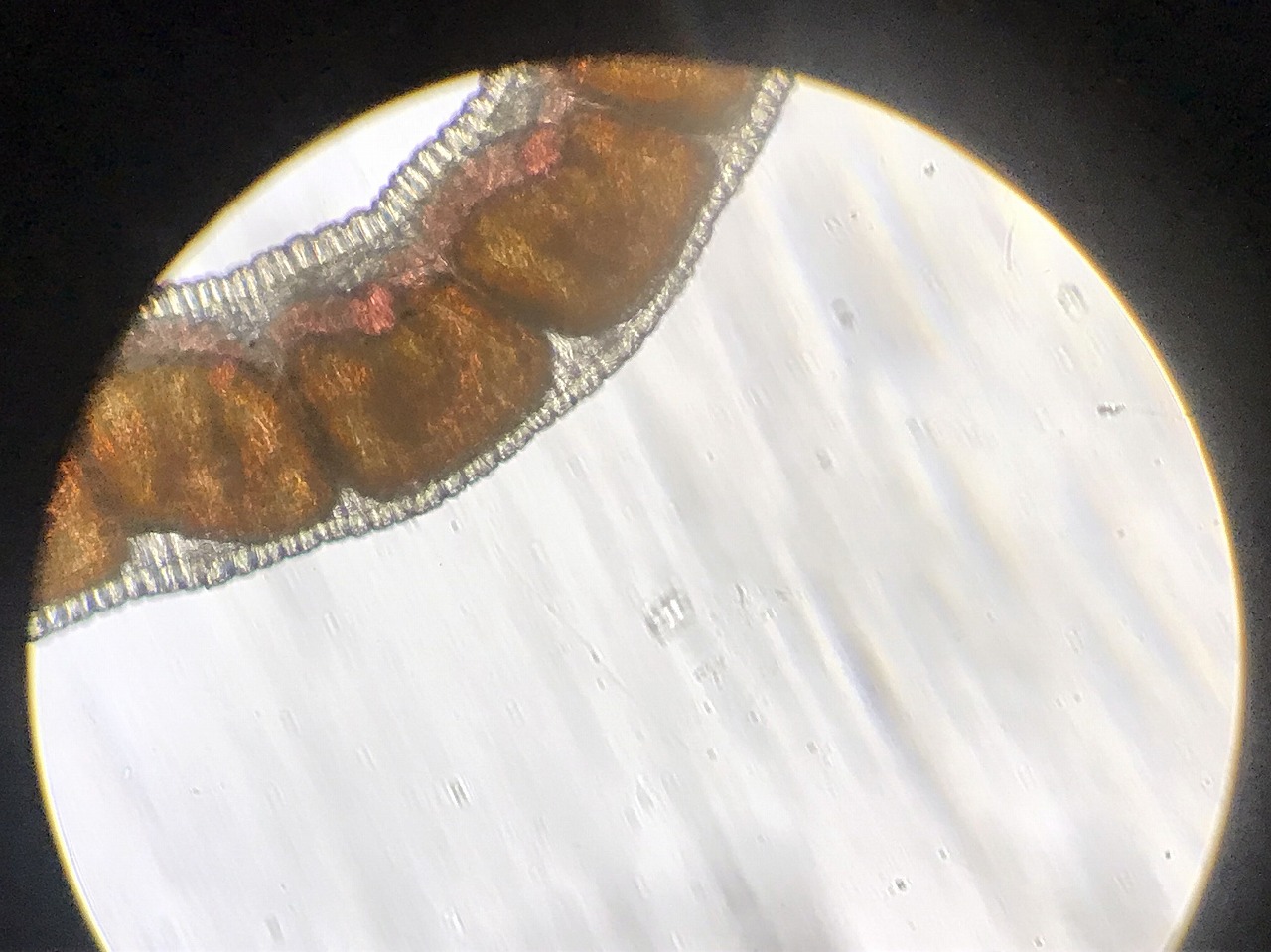

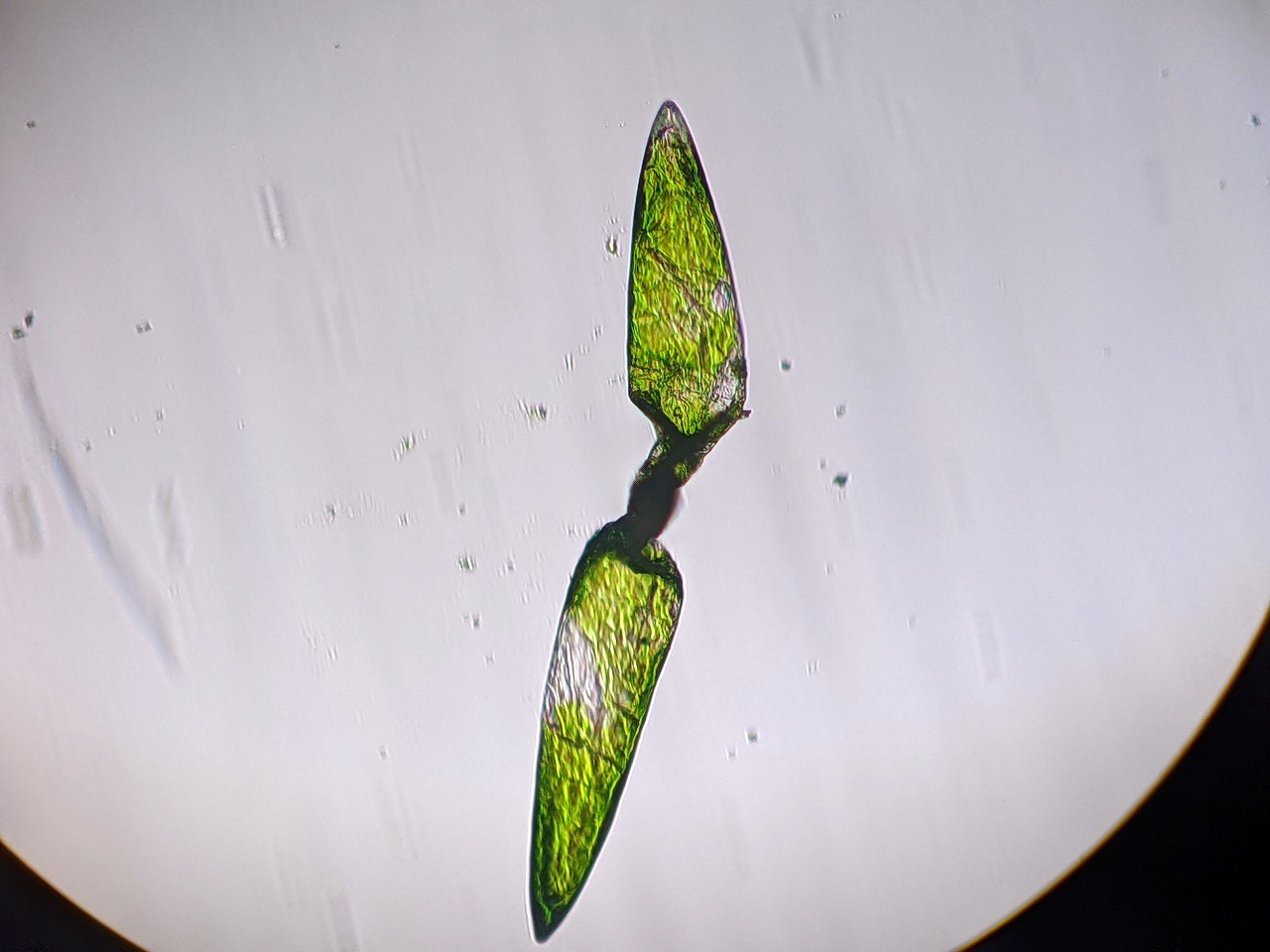

お待ちかねの顕微鏡観察です。顕微鏡を覗き、反射鏡の角度を調節して視界を明るくし、ステージ(観察するものをのせる台)を下げながらピントを合わせていく調節ねじの使い方を確認しました。採取してきた水や藻をスライドガラスにスポイトで垂らすのが「むずかしい・・・」とつぶやきながらやっていたお子さんもいましたが、上手にできていましたよ。最初はなかなか生きものを見つけられなかった保護者も真剣にのぞきこんでいます。

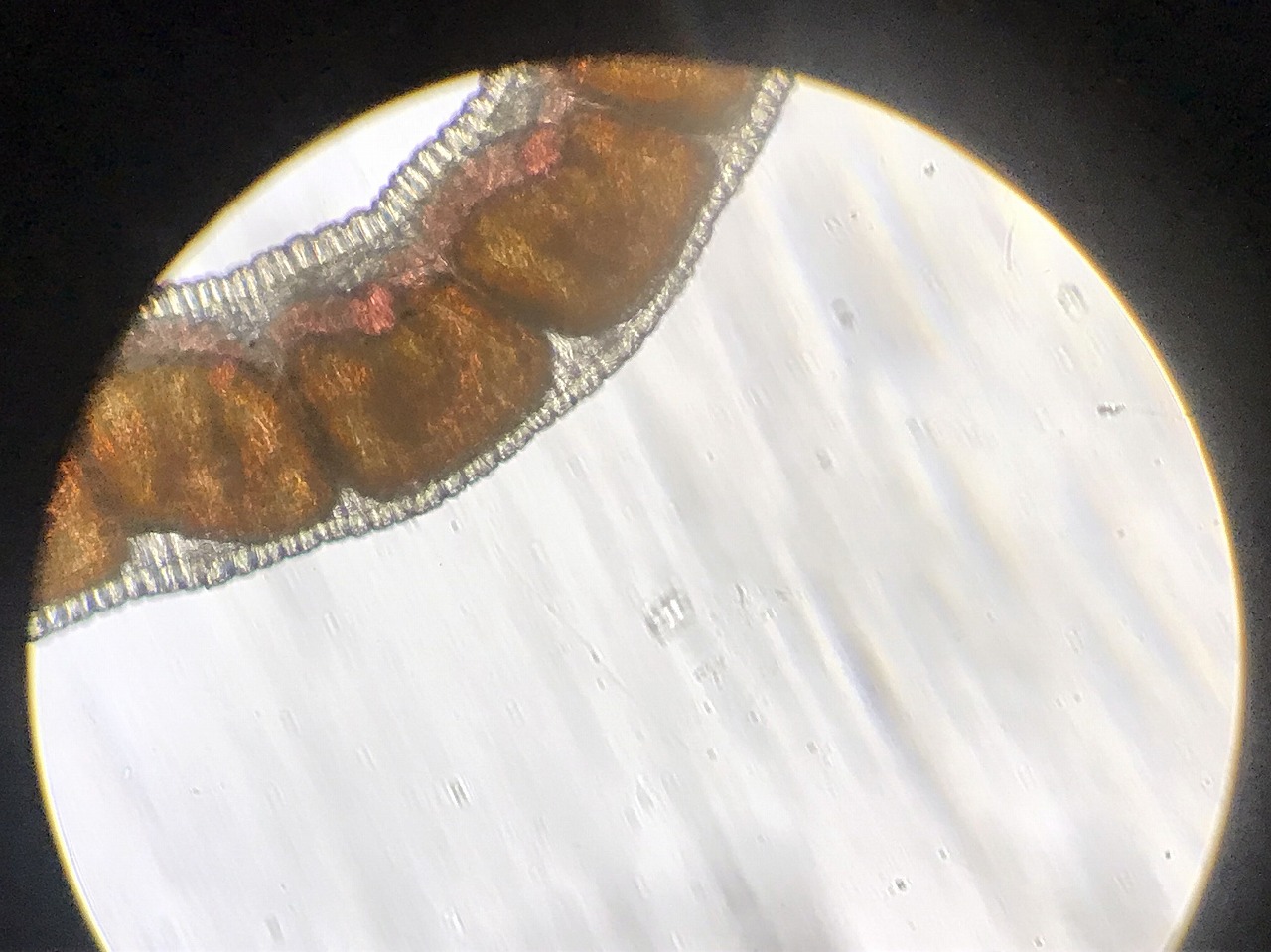

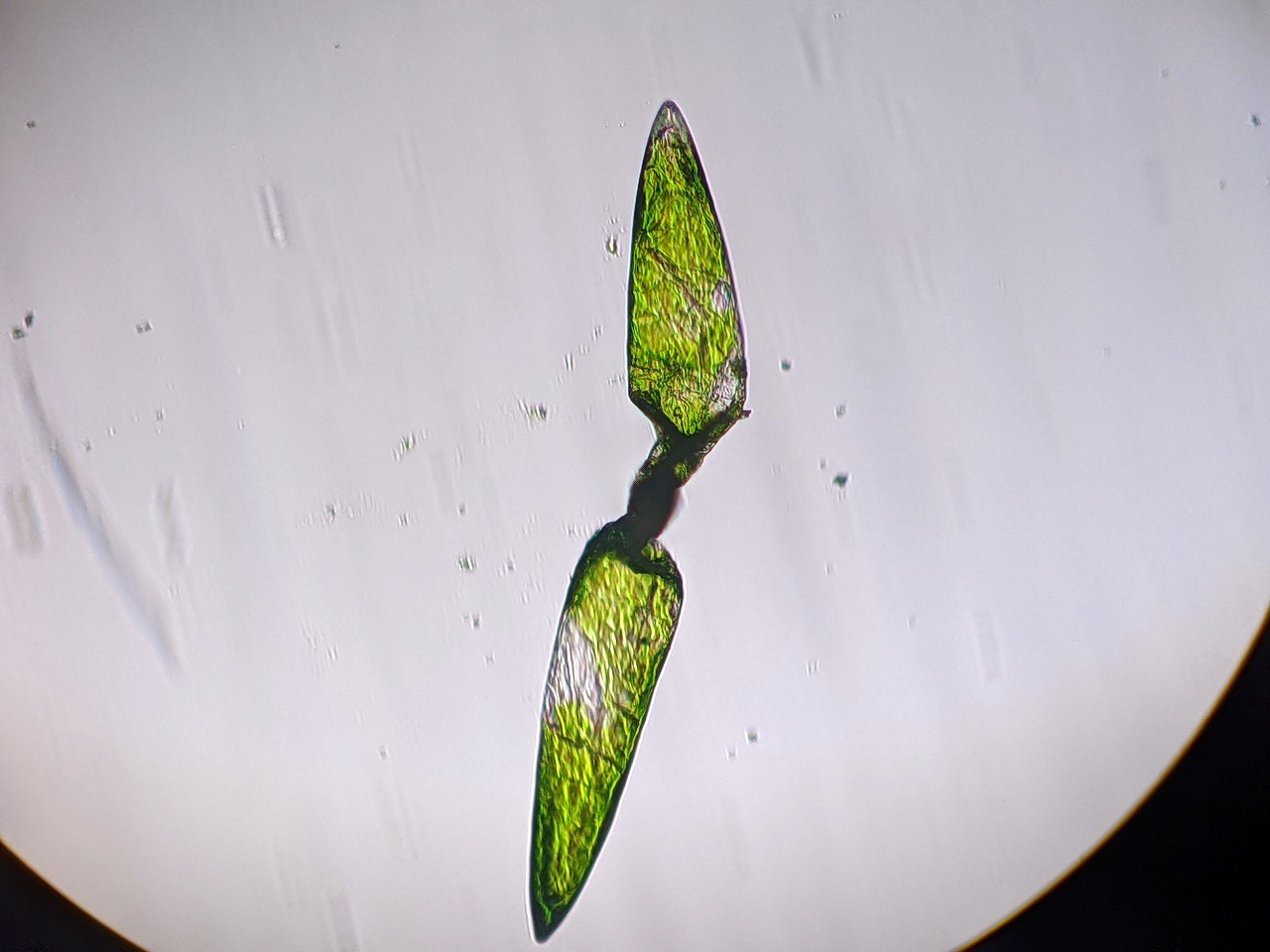

「うわぁ!いたー!」「動いてる!」と大人も大喜び。アオミドロのような糸状のもの、ミジンコ、ケイソウ、ゾウリムシ、ワムシなどたくさんの小さな生きものを見つけることができました。そしてみなさん顕微鏡越しにスマホで撮影ができました。

ケンミジンコのなかま

ミミズのなかま

ミカヅキモのなかま

アオミドロのなかまを顕微鏡で見つけ、スマホで撮りました

今回観察したような水の中で暮らしている微生物は、私たちの暮らし中で大活躍しています。それは水再生センター(下水処理場)です。微生物がたくさんの汚れを食べて二酸化炭素と水に分解して、きれいな水に戻してくれています。新横浜公園のすぐそばを流れる鶴見川は、家庭からの生活排水によって汚れていましたが水再生センターの整備がすすんだおかげで、生きものが豊富な水の環境となりました。生きものの観察をきっかけにこれからも自然環境や私たちの暮らしについて考え、行動していきましょう。

なお、今回観察会のために特別に魚とりや水の採取を行なっており、普段は禁止となっております。また、公園内で捕まえた生きものは放してあげるなどの配慮をお願いいたします。

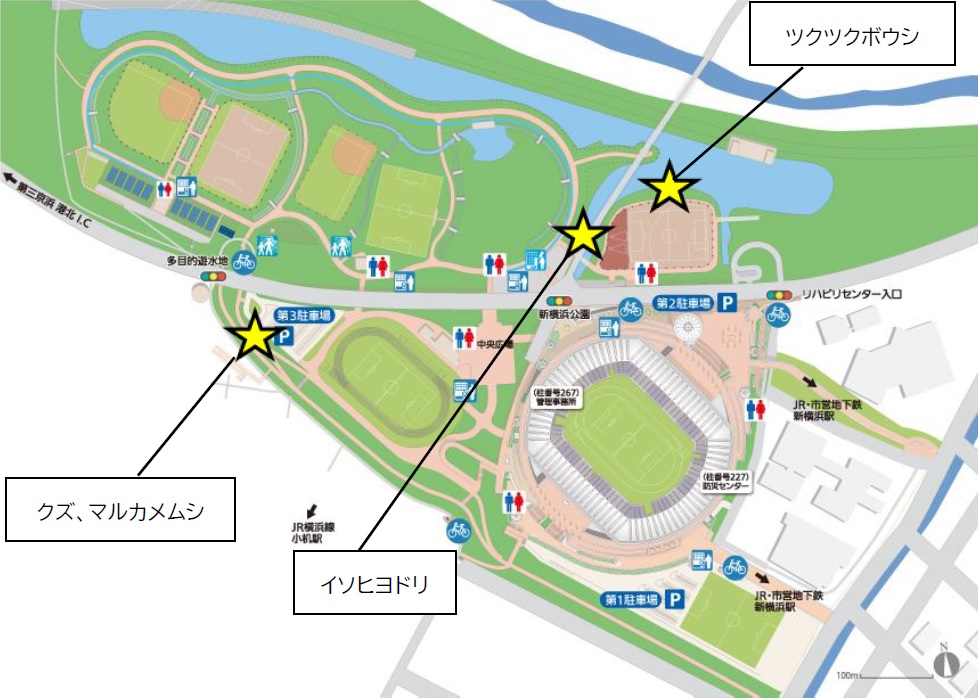

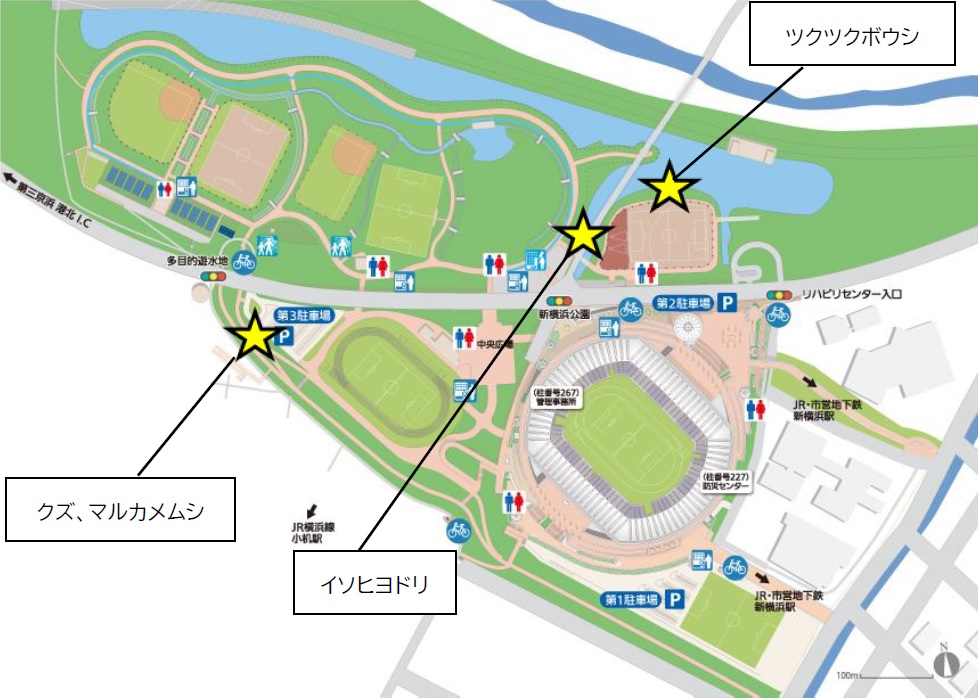

観察日 : 2020年 8月28日(金)

場 所 : 水路周辺、大池周辺

植 物 : クズ

動 物 : マルカメムシ、ツクツクボウシ、イソヒヨドリ

記事作成: 阿部 裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

一ヶ月前までは雨続きで夏の暑さが待ち遠しかったですが、8月に入ると連日の厳しい暑さ。この日も猛暑に近い気温となり、肌がジリジリと焼けるようで、汗が次々に噴き出してきました。

公園に入るため、堤防の法面階段を下りていると脇にクズが生えていました。そういえば夏が花期だったなと花を探しながら少し歩くと咲き始めているものを発見。花は甘い香りがするため久しぶりに嗅いでみると、あの臭いにおいがしてきました。そう、クズなどマメ科の植物によく付くマルカメムシの臭いです。しかし、黄褐色のカメムシは見当たらず、草色で毛がフサフサ生えている生きものが動き回っています。調べてみるとマルカメムシの幼虫でした。幼虫がこんな姿をしているとは初めて知りました。

秋の七草・クズ 花が咲き始めてきました。

臭いの正体はマルカメムシの幼虫でした。

セミは、アブラゼミ、ミンミンゼミに加えて、ツクツクボウシの「オーシツクツク、オーシツクツク」という鳴き声も聴こえてきます。夏真っ盛りを感じる声ですね。鳴く姿を動画で撮影しようとすると、鳴き声がストップ。セミもこちらの気配を感じたのか分かりませんが、20分ほど待機してようやく鳴き始めてくれました。

ツクツクボウシ

亀の甲橋の橋脚まわりを確認していると、イソヒヨドリの雌を見つけました。ヒヨドリと名前についていますが、冬鳥のツグミと同じヒタキ科に属します。主に海岸の磯場で見られ、ヒヨドリに似ていることが由来のようです。橋脚も崖のようなものですし、こういった環境が好きなんですね。まだ暑い日が続きそうですので、日陰で休息をとりながら無理せず観察をしましょう。

イソヒヨドリ