観察日 : 2017年 12月19日(火)

場 所 : 減勢池

生きもの: ノスリ、カンムリカイツブリ、タシギ

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

冷え込む日が続きますね。公園入りしたのは10時前でしたが、日陰の植物一面にはまだ霜が残っていました。投てき練習場の方から減勢池沿いに観察をはじめ、まず見られたのが排水門前のコンクリートブロックにたたずむ6羽のカワウ。繁殖羽で頭の羽が白くなっているものもいました(年老いて白髪になってきたカワウではありません)。

そして排水門の上にも留まっている鳥が1羽、ノスリでした。冬期になるとこの付近でよく見られるタカの一種です。写真を撮ってまもなく、獲物を見つけたのか鶴見川の方にヒュ~っと降りて行きました。神奈川県では、オオタカと同様に繁殖期・絶滅危惧Ⅱ類※、非繁殖期・希少種※に指定されています。観察が終わったお昼過ぎには、ハシボソガラスがノスリにモビング(嫌がらせをして追い払う行動)をして、もう1羽のノスリがそれを伺っているような様子も見ることができました。

ノスリ(タカ科)

カンムリカイツブリは、10月31日の観察(生きもの観察日記275)で成鳥を確認していましたが、第1回冬羽(今年生まれで秋の換羽による羽衣)で、顔に幼羽の白黒模様の面影が残る個体がいました。カイツブリの仲間は潜水が得意で、弁足という足の指1本1本に発達した膜がついている形になっています。日本で見られるカイツブリの仲間5種で、この日はカイツブリも確認できました。以前は年中見ることができましたが、夏場はヒシに覆われて潜水しにくくなったせいか、最近はヒシがない秋から春にかけて姿を見るようになりました。

カンムリカイツブリ(カイツブリ科)

続いてタシギです。今月3日に実施した生きもの観察会と同じ辺りにいたので、相当この場所がお好きのようです。旅鳥・冬鳥で、ここでは秋から春にかけて見られます。枯れ草の中に潜んでいるときは、本当に分からず、近づいてジェッ!と鳴き飛ばれて気づくというまさに忍者です。神奈川県では、湿地等の減少により生息環境が心配されており注目種※になっています。

鳥山川合流部の上流に広がる草原性の淡水低湿地環境を好む生きもののためにも、このような環境の大切さを認識して大事にしていきたいですね。

タシギ(シギ科)

※絶滅危惧Ⅱ類...絶滅の危険が増大している種

希少種...生息地が狭域であるなど生息環境が脆弱な種のうち、現在は個体数を特に減少させていないが、生息地での環境悪化によっては絶滅が危惧される種。

注目種...生息環境が特殊なもののうち、県内における衰退は目立たないが、環境悪化が生じた際には絶滅が危惧される種。

5月に麻生養護学校元石川分教室の生徒さんにご協力いただき中央広場花壇に植え、新横浜公園利用者の目を楽しませたガザニアの花も、秋には役目を終えました。

そこで今回も、麻生養護学校元石川分教室の生徒さん18名に3グループに分かれていただき、10箇所の花壇にナデシコを植え付けていただきました。(10月12日)

花の植え付けが終わった後は、生徒さんがナデシコにジョウロで水をたっぷりあげて、全作業を終了いたしました。

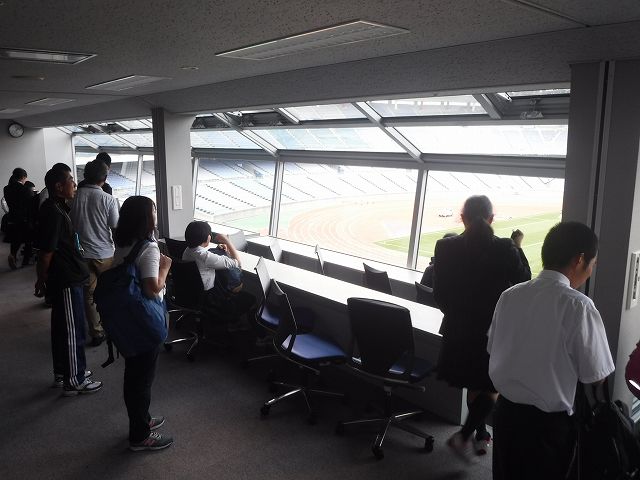

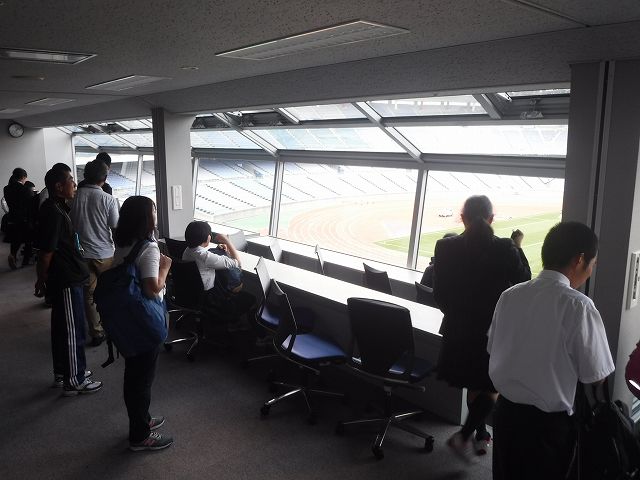

終了後、6階特別室より日産スタジアムを見学していただきました。

12月15日現在。生徒さんに植えていただいたナデシコはすくすくと成長しております。

また、新横浜公園にはナデシコ以外もさまざまな種類の花や樹木が植えられています。是非そちらも一緒にご覧になってください。

麻生養護学校元石川分教室生徒の皆さん、ナデシコ花植えのご協力ありがとうございました。

観察日 : 2017年 11月27日(月)

場 所 : 減勢池

生きもの: ミコアイサ、オオバン、オオタカ

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

この日は、鶴見川と新横浜公園をまたいで架かる亀の甲橋から観察を始めました。橋から上空を見渡すとさっそく飛翔するオオタカを発見し、幸先のよいスタートです!公園におり、減勢池を中心に見ていきますが、カモがたくさん水面に浮いている様子はなく静か。先ほどのオオタカの影響や、10月下旬までは餌になるヒシやウキクサなどの水草が豊富にありましたが、10月23日の越流・排水や枯れのため、餌が少なくなり、大分落ち着いてしまったのかもしれません。

そんな中、水に潜って獲物をとらえるミコアイサがいました。冬鳥として渡来し、主に魚や甲殻類などを食べます。この場所ではあまり見られる種ではありませんが、昨年に続いてやってきてくれました(生きもの観察日記255)。

他にカモは、ホシハジロ、コガモ、ハシビロガモ、オカヨシガモ、カルガモくらいでしたが、この鳥はオオタカがいてもなんのそのという感じ、いつも通りのオオバンです。池の対岸に上陸して、主にアシを食べていました。

ミコアイサのメス(カモ科)

アシの葉を食べるオオバン

減勢池沿いを歩き、バタフライガーデンの方へ行くと野鳥観察している方が上の方を見ているので、何がいるんだろうとその先を見るとオオタカでした。成鳥は、目の上の白い眉斑と胸、腹部の細い横斑が特徴。ここでは、秋から春にかけて成長や幼鳥をしばしば確認することができ、捕獲されたと思われるコサギやハトなどもたまに見かけます。

今回はオオタカに始まり、オオタカに終わった観察でした。久しぶりに近場で観察、撮影することができ大満足です。

オオタカ(タカ科)

------------------------------------

続いては、10月に新横浜公園をバードウォッチャーで賑わせていた野鳥を紹介します。メジロガモ(雄)です。国内では、1959年に千葉県で記録があるのみでしたが、1990年以降、福岡県などで徐々に観察されるようになり、現在は稀な冬鳥とされています。

渡来したのはオスで、10月上旬に飛来したと思われ、23日の鶴見川多目的遊水地への流入をきっかけに移動したようです。私は初めて見る野鳥で、渋めな色合いなので分かるかな~と少々不安でしたが、白い虹彩(人でいう白目の部分)のお陰ですぐに分かりました。越流がなければもう少し長くいてくれたかもしれませんが、その反面、鶴見川多目的遊水地を知っていただく機会にもなったかと思います。

※メジロガモについての記載は、「決定版 日本のカモ 識別図鑑」を参考にしました。

メジロガモ(カモ科)/ 10月8日撮影

12月3日(日)、「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」(協賛:株式会社春秋商事)の5回目の観察会が行われました。

今回は、新横浜公園に生息する野鳥を観察します。講師は特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキング(npoTRネット)さんです。

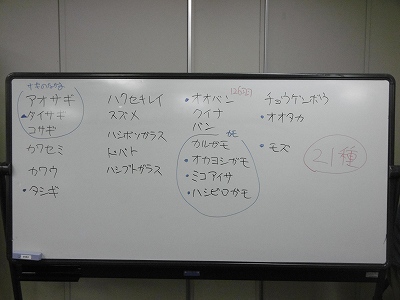

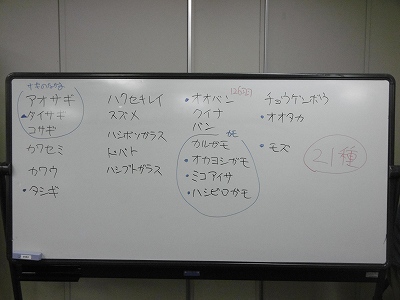

はじめに、npoTRネットの阿部さんから新横浜公園でみられる鳥についてお話がありました。様々な鳥がみられるとのお話で参加者の皆さんは期待を膨らませていました。その後双眼鏡の使い方の説明など諸注意についてお話がありました。

双眼鏡の調整中

どんな鳥に出逢えるのか期待を持ちつつ、早速公園内での観察会のスタートです。

観察会スタート!

本イベントは、減勢池(大池)沿いを歩いて野鳥を探しました。新横浜公園の北側に位置する減勢池は、約7.7ha(日産スタジアム芝生ピッチ10面分)の面積があります。水の中に生息する魚や水草が餌となり、その広い水面の周りには、鳥たちが身を隠す草も多いため、冬が近づくと多くの野鳥がやってきます。

最初に発見したのはハヤブサの仲間の「チョウゲンボウ」です。長い間背中を向けていましたが、こちらを向いてくれた時に参加者から「こっち向いた!」との歓声があがっていました。

参加者は双眼鏡にて夢中で観察していました。

チョウゲンボウ

チョウゲンボウを観察中

減勢池のほとりで休憩している「カワセミ」もみることができました。長い時間休憩してくれていたので、参加者は全員観察することができました。参加者からは「すごいきれい!!」との声があがっていました。

青色が鮮やかなカワセミ

しばらく歩いていると、公園の上を旋回している「オオタカ」や越流堤の土手で辺りをうかがっている「アオサギ」、減勢池の側の草地で植物を食べている「オオバン」の群れに逢えました。オオタカは飛び回っていたため写真に収めることができませんでしたが、格好良かったです。

あたりをうかがうアオサギ

食事中のオオバンの群れ(合計126羽いました!)

食事中のオオバンの群れ(合計126羽いました!)

観察会が終わった後は、室内でスライドを活用して鳥の紹介をしました。

スライドにて紹介

今回は、カルガモ・オカヨシガモ・ミコアイサなどのカモの仲間や、アオサギ、カワウ、ハクセキレイなど21種の野鳥を観察することができました。オオタカが旋回していた影響なのか、カモがいつもに比べ寂しい感じがしましたが、多くの鳥を確認するとともに、その生態について学習することができました。

21種観察できました

この観察会をもちまして、今年度の四季折々のいきもの観察会は終了となりました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。このイベントは、日頃から新横浜公園・日産スタジアムにご協力いただいている株式会社春秋商事様にご協賛いただきました。誠にありがとうございました。

来年度の予定については、決定し次第ホームページやメールマガジンでご案内いたします。来年度もよろしくお願いいたします。

観察日 : 2017年 11月15日(水)

場 所 : 園内大池越流堤前、田んぼ周辺、園内水路

生きもの: コバネイナゴ、モズ

記事作成: 横山大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

ここ最近、地域によっては季節外れの大雪に見舞われるなど、寒い日が続いています。横浜も例外ではなく、末端冷え性の筆者にとっては実に厳しい(真夏の熱中症よりはマシですが・・・)シーズンの到来です。ということで今回は、冬によく見かけるあるものをご紹介したいと思います。

さて、みなさんは夏の終わりから秋の終わりにかけて見られる下の写真の生きものをご存じでしょうか?

コバネイナゴ

佃煮で有名なイナゴの仲間、コバネイナゴです。稲作農家さんからしてみれば「害虫」以外の何でもないでしょうが、田んぼの周辺で暮らしているようなカエルやカマキリ、クモ類にとっては、最高のエサとなっているバッタです。さて、このコバネイナゴがなぜこれからの季節よく見られるのか?それには、ある鳥が関わっているのです。

モズの早贄【コバネイナゴver.】

こんな感じで、木の枝や棘、時には有刺鉄線なんかに刺さっている生きものたちを見たことはありませんか?人間の目から見ればかなり残酷にみえますが、こんなことをやってのけるのはこの鳥です。

モズ

目のあたりに黒色の模様が入るスズメ目の鳥で、外見はいたって普通な「かわいい小鳥」そのものです。しかしながら、「モズの早贄」の犯人(?)でもあるのです。

この「早贄(はやにえ)」と呼ばれる習性については、なぜこんなことをするのか、明確には分かっていないようで、「冬の間の保存食用」とか「エサの生きものを食べる際に、固定できるほどの脚力がないから木に刺して固定している」、「ただ遊んでいるだけ」等々、様々な仮説があるようです。しかし、一見残酷に見える早贄ですが、これを見つけることで、周辺にどのような生きものが生息しているのか探るための手がかりにもなります。

冬は生きものたちの活動が目立たなくなってくる季節ですが、早贄を見つけるというような自然観察の仕方もありではないでしょうか?この時期に自然観察で外に出る際は、防寒対策を忘れずに、暖かい服装でお出かけ下さい!風邪を引かないようにお気をつけて!

食事中のオオバンの群れ(合計

食事中のオオバンの群れ(合計