8月27日(日)、「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」(協賛:株式会社春秋商事)の3回目の観察会が行われました。

今回は「何がとれるかな?新横浜公園魚とり」と題して、水にいるいきものがテーマです。

講師は特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキング(以下npoTRネット)さんです。

まずは、このイベントについての説明がありました。一昨年実施した際には大物の雷魚(カムルチー)を観察することができたこと、また、スズメバチに遭遇した時の対処法など、自然を観察するときに大切なお話がありました。

みんな説明をしっかり頭に入れて、どんないきものに出会えるのか期待を持ちつつ、早速公園内での観察会です。早速、池のいきものがいるポイントに行きました。

ポイントには定置網をしかけていましたが、池の中にズカズカと入っていってしまうと、魚たちが逃げていってしまうため、最初に投網をしました。

見事な投網!!

慎重に引き上げていくと・・・

投網で、「コイ」「ヘラブナ」「ブルーギル」を観察することができました。

コイ

ヘラブナ(ゲンゴロウブナ)

ブルーギル

続いて、定置網を引き上げました。

定置網の様子

何が入っているかな?

引き上げていくと、参加者から「カメーーーー!!!」と大きな声が挙がりました。たくさんカメが入っていたようです。

カメがいっぱい!

カメがいっぱい!!!

モツゴ

大物の魚は入っていませんでしたが、かわいらしいモツゴが入っていました。

カメは「ミドリガメ」「クサガメ」を観察することができました。

ミドリガメ

クサガメ

クサガメは漢字で書くと「臭亀」というそうです。外敵に襲われると、臭腺から生ゴミのような匂いをだします。参加者はクサガメのにおいを「くさい!!」と言いながら積極的に嗅いでいました。

続いて水路でのザリガニ釣り体験です。

参加者は釣り竿を使ってザリガニ釣りをしました。

釣れるかな?

釣り竿(約50cm)

糸の先にはスルメがついています

ザリガニはスルメのにおいにつられてやってくるそうです。参加者は次々にザリガニを釣っていました。

釣れました!

アメリカザリガニ

参加者の方々はまだまだ釣りたそうでしたが、ここでお時間になってしまいました。

今回も多くのいきものを観察することができました。

次回の四季折々のいきもの観察会は9月30日(土)開催です。この日は、新横浜公園の生きものみっけをします。皆様のご参加をお待ちしております。観察会の様子はまた、ブログで紹介します。

この「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」は年5回の観察会を予定しており、株式会社春秋商事様にご協賛いただいています。また、鶴見川流域ネットワーキングさんに講師を依頼しています。

なお、今回観察会のために特別に定置網の設置・投げ網を行いましたが、普段は無断での定置網の設置等は禁止となっております。また、公園内で捕まえたいきものは放してあげるなどの配慮をお願いいたします。

観察日 : 2017年 7月24日(月)

場 所 : 投てき練習場そば、減勢池(大池)

生きもの: アオスジアゲハ(卵、幼虫)、カルガモ、チョウトンボ

記事作成: 阿部裕治(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

毎日30℃を超すような天気が続きますね。10時くらいに公園に到着し、この日は投てき練習場の方から公園をまわってみることにしました。

暑いし、記事にできるような生きものとの出会いがあるかなと、少し不安に思いながら丁寧に樹木を見ながら歩いていると・・・早速いましたアオスジアゲハ!でも、先月22日に観察した生きもの観察日記266で、書いているのでこのままではボツ。

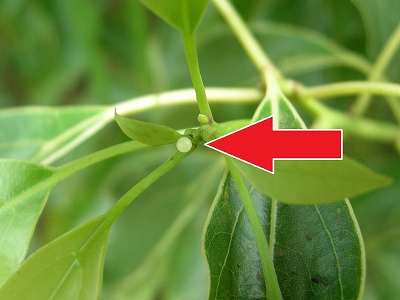

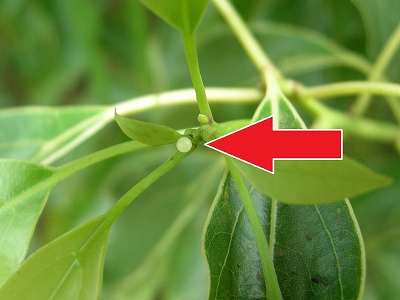

少し見ているとクスノキに産卵していました。孵化した小さな幼虫のために出たての柔らかい葉に産みつけているんですね。若い葉に食痕が多かったので幼虫も探してみたらこちらもいました。葉の表に堂々としていましたが、葉の色とよく似ていてちょっと気をつけて探さないと見逃しますね。無事に大人になってほしいです。

アオスジアゲハ(卵)

アオスジアゲハ(幼虫)

大池沿いを野鳥も気にしながら歩くと常連のアオサギがやや多いような気がします。双眼鏡で見ると毛並みがまだピシッとしておらず少しもじゃもじゃしている感じ。今年の春に産まれて巣立ったばかりの子が出てきているんだなと思いました。

今度は、10羽のカルガモに出会いました。きっちり1列になってヒシをかき分けて進んでいる姿がかわいい。1羽の羽だけがボロボロしていたので、これが母親で他の9羽は子どもでしょうか。大きさで親子区別がつかなかったため、段々と離れる時期が迫っていそうです。

カルガモの親子

この時期になるとヒラヒラと飛んでいる黒い生きものをよく目にします。チョウ?トンボ?そう!チョウトンボです(翅にチョウのような模様があることや飛び方に由来しています)。黒っぽい翅と後翅の幅が広いのが特徴です。新横浜公園ではヒシが増えるのと同じようにチョウトンボも増えてきました。

最初の不安はどこへやら。暑い日でしたが、たくさんの生きものと出会うことができました!

チョウトンボ

7月28日(金)、「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」(協賛:株式会社春秋商事)の2回目の観察会が行われました。

今回は「集まれカブトムシ!昆虫トラップ&セミの羽化を観察しよう!」と題し、セミが羽化する様子と事前に仕掛けたトラップ(罠)に集まる昆虫たちを観察しました。

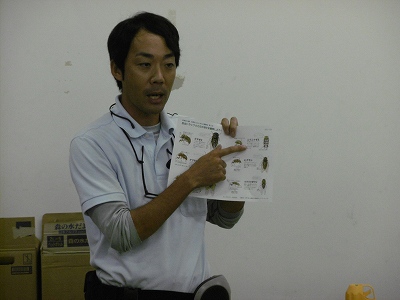

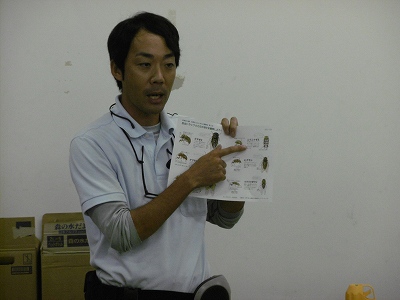

まずは、教室でセミの見分け方についての解説がありました。横浜ではクマゼミやアブラゼミなど約6種類のセミが見られるようです。また、スズメバチに遭遇した時の対処法など、自然を観察するときに大切なお話がありました。

セミの見分け方について解説中

みんな教室での説明をしっかり頭に入れて、早速公園内での観察会です。まずは、セミが羽化するポイントに行きました。時間は18時半すぎ。日が落ちていないためまだ明るく、セミが羽化するには少し早い時間です。そこで、最初はセミの抜け殻探しを行いました。

今回はアブラゼミやニイニイゼミの抜け殻を多く見つけることができました。観察場所では幼虫が2~3匹見られ、羽化の期待を持ちつつその場を離れました。

アブラゼミの幼虫

続いて、新横浜公園内を歩いて移動しながらの自然観察会です。水草のヒシなど、今回のテーマであるセミと昆虫以外の話も聞くことができました。減勢池(大池)のそばでは、ヒシの実を発見することができました。新横浜公園ではヒシが減勢池の一面を覆うほど生い茂っていますが、神奈川県では絶滅危惧種に指定されています。ゆでると、栗のような味がするそうです。

今回はライトトラップの観察も行ないました。コオロギ、コガネムシ、コメツキムシなどの昆虫が集まっていました。

ライトトラップの様子

ライトトラップについて解説中

同時に、事前に仕掛けた昆虫トラップを順番に回りました。今回はコクワガタ、ノコギリクワガタ、カブトムシなどを見つけることができました。クワガタ・カブトムシが見つかるたびに、参加者からは「おぉ~!!」「すげぇ!!」などの歓声が上がりました。

ノコギリクワガタ(オス)

カブトムシ(メス)

カブトムシ(オス)

完全に暗くなった20時頃、セミの羽化を観に行きました。残念ながらセミが羽化する直前だったようで、幼虫のままでした。今にも羽化はしそうでしたが、お時間になってしまったのでセミたちとの別れを惜しみつつも観察場所をあとにしました。

最後に、教室に戻り、今回仕掛けたトラップの作り方を教えていただきました。材料はバナナ・ドライイースト・(場合によっては少し焼酎などを入れてもOK)です。人肌のお湯に半日つけるなどして発酵させて作ります。これでみんなも昆虫が集まるトラップを作れますね。

次回の四季折々のいきもの観察会は8月27日(日)開催です。この日は、新横浜公園の池の中のいきものを観察します。皆様のご参加をお待ちしております。観察会の様子はまた、ブログで紹介します。

この「新横浜公園四季折々のいきもの観察会」は年5回の観察会を予定しており、株式会社春秋商事様にご協賛いただいています。また、鶴見川流域ネットワーキングさんに講師を依頼しています。

なお、今回観察会のために特別にトラップ設置を行いましたが、普段は無断でのトラップ設置は禁止となっております。また、公園内で捕まえた昆虫は放してあげるなどの配慮をお願いいたします。

【追記】

その後、スタッフにてアブラゼミの羽化の様子を観察することができました。木に止まったセミが3匹、背中から成虫が出ているところでした。イベント中に観察できなかったのは残念でしたが、その様子をご覧ください。

観察日 : 2017年 7月6日(木)

場 所 : 投てき練習場周辺

生きもの: クワカミキリ、ゴマダラカミキリ

記事作成: 横山大将(NPO法人鶴見川流域ネットワーキング)

九州では大雨が降り、関東では渇水かと思いきや東京では雹が降り、と異常な気候が続いていますが、昆虫たちは夏本番に向けて続々と姿を現してきています。昆虫好きには良い季節になってきましたね!!今回は、昆虫の中でも人気の高いカミキリムシの仲間を2種紹介していきたいと思います。

まずは、前回の記事でも紹介しましたが、このコです。

クワカミキリ

クワカミキリです。今回は、私が20ウン年生きてきた中で、カミキリムシに関する初体験を写真のクワカミキリがさせてくれました。何かというと・・・全力で耳たぶを噛まれました(泣)。中型種といえど噛む力はその名の通り「噛み切り虫」。流血沙汰にこそなりませんでしたが、大の大人が「おっ!」と声を上げる程度には痛かったです。まあ、話のネタを提供してくれたので感謝感謝、ですね。(皆さんは噛まれないよう注意してくださいね!)

次は、このクワカミキリより若干小さめの種類。名前はゴマダラカミキリといいます。見た目そのままの名前ですね。このゴマダラカミキリ、私が小さい頃は実家の周辺で頻繁に、夏場ならそれこそほぼ毎日見ていた昆虫で、私を昆虫の世界に導いた(陥れた?)張本人といっても過言ではないほどです。ですが、横浜に越してきてから見かける機会がほとんどなかったのですが、久しぶりに会えました。なんだかホッとしました。しかし、公園で大人が1人虫を片手にしみじみしていると、おまわりさんを呼ばれかねないので、写真だけ撮って、さっさと撤退しました。

ゴマダラカミキリ

夏は観察には良い季節ですが、スズメバチ等の危険な生きものも活発になる時期なので、充分気をつけて、野外活動を楽しんでくださいね!

新横浜公園メドウガーデン運営ボランティア『メドウガーデンクラブ』第1回目の活動が6月28日に開催されました。小雨の中、12名のボランティアの方々が集まり雑草抜きなどの作業をおこないました。

雑草が目立ち始めたメドウガーデン

雨の中、濡れながらの作業となりました

メドウガーデンは「第33回全国都市緑化よこはまフェア」の港北区事業の一つで「人と自然のために「野草の咲く草原」花壇(メドウガーデン)をはじめよう!」をテーマに、ガーデンデザイナーのポール・スミザーさんにデザインをお願いし、ボランティアのみなさんとワークショップをしながら作った花壇です。生物多様性に配慮し、遊水地という厳しい環境にも負けず育つような宿根草をメインに植栽しています。

3月18日、ポール・スミザーさんと一緒に花壇作り

小さかった苗もすくすく元気に育ち、現在は様々な花が咲いて賑やかです

(写真のピンクと白の花はエキナケアです)

作業終了後は室内に移動し、自己紹介や今後の活動について和気あいあいと話をしました。また、団体の名称を『メドウガーデンクラブ』に決定しました。

ポール・スミザーさんと作ったメドウガーデンを未来に残すため、今後も『メドウガーデンクラブ』のみなさんと一緒に愛情を込めて育てていきたいと思います。

次回の作業について検討

メドウガーデン横のひまわり畑も見ごろです。ぜひ遊びに来てください!

次回の活動予定

平成29年7月26日(水)9:00~